「図解」というと、専門家が使う難しいもの、ビジネスの現場でだけ役立つもの…そんなイメージを持っていませんか?

でも実際には、私たちの日常生活のあらゆるところに「図解」は存在しています。道を歩くとき、買い物をするとき、天気を調べるとき、無意識のうちに図解に助けられているのです。

この記事では、暮らしの中にあふれる図解の代表的な6つの事例を紹介しながら、「なぜ図解がわかりやすいのか」「どうやって人々の行動を変えているのか」を解説していきます。

1. 標識:見るだけで行動が変わる“最小の図解”

道路を歩いたり車を運転したりするときに必ず目に入る「標識」。実はこれこそ、究極の図解だといえます。

例えば「進入禁止」の赤い丸、「横断歩道」の子どものシルエット。これらは文字を読まなくても一瞬で意味を理解できる仕組みになっています。

言葉を使わずに「やってはいけないこと」「ここで注意すべきこと」を伝え、私たちの行動を変えてくれるのです。

標識は国や地域によって少しずつ形は違っても、どの人にも共通してわかりやすいデザインが選ばれています。まさに「最小の情報で最大の理解を生む」図解の代表例だといえるでしょう。

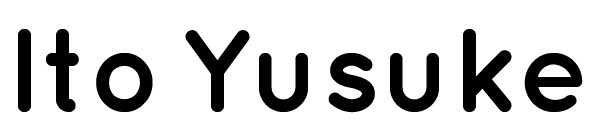

2. 路線図:“乗り換えやすさ”を重視した構造図

電車や地下鉄を利用する際に必ず目にする「路線図」。

これは単に駅と駅を正確な位置関係で結んだものではなく、私たちが「目的地までどうやって行けばいいか」を一目で理解できるようにデザインされています。

実際の地図通りに描こうとすると複雑でごちゃごちゃしてしまいますが、路線図では路線をできるだけ直線に整理し、駅の名前や乗り換えポイントを見やすく配置します。

正確さよりも「乗り換えやすさ」「移動の流れ」が重視されているのが特徴です。

これは図解の本質そのもので、「必要な情報を整理し、理解に直結する形に再構成する」工夫が詰まっています。

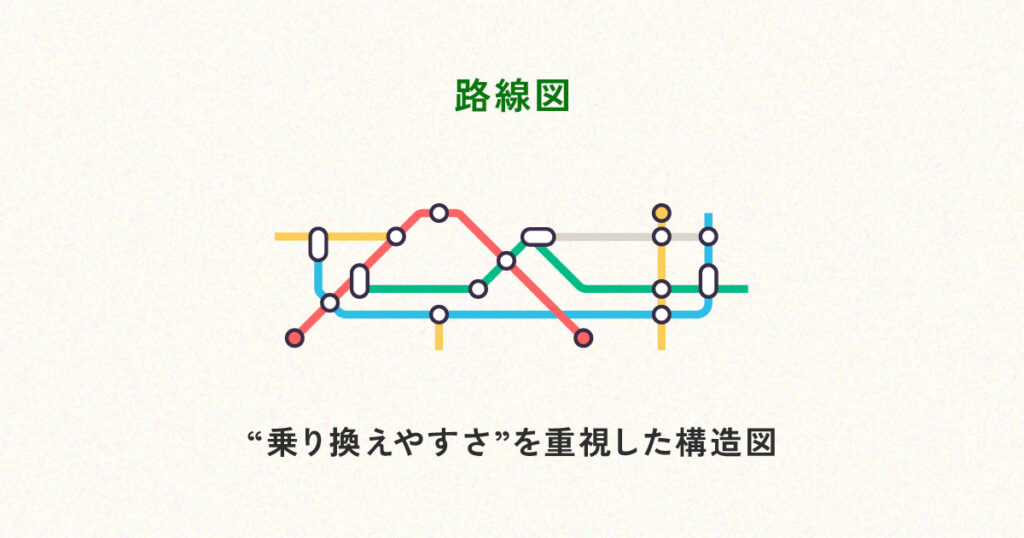

3. 通販サイトのレビュー分布:評価をグラフで“パッと伝える”

ネットで買い物をするとき、つい気になるのが「レビューの星の数」。

このとき役立つのが、棒グラフで示されたレビュー分布です。

「星5が62%」「星1が6%」など、数値だけを並べられても直感的に理解するのは難しいですが、棒グラフにすると一瞬で「好意的な評価が多い」「低評価は少ない」と判断できます。

このように、数字の羅列を視覚化して理解を助けるのも図解の大きな役割です。

とくにレビューのように「印象を素早く伝える必要がある情報」には最適な方法といえます。

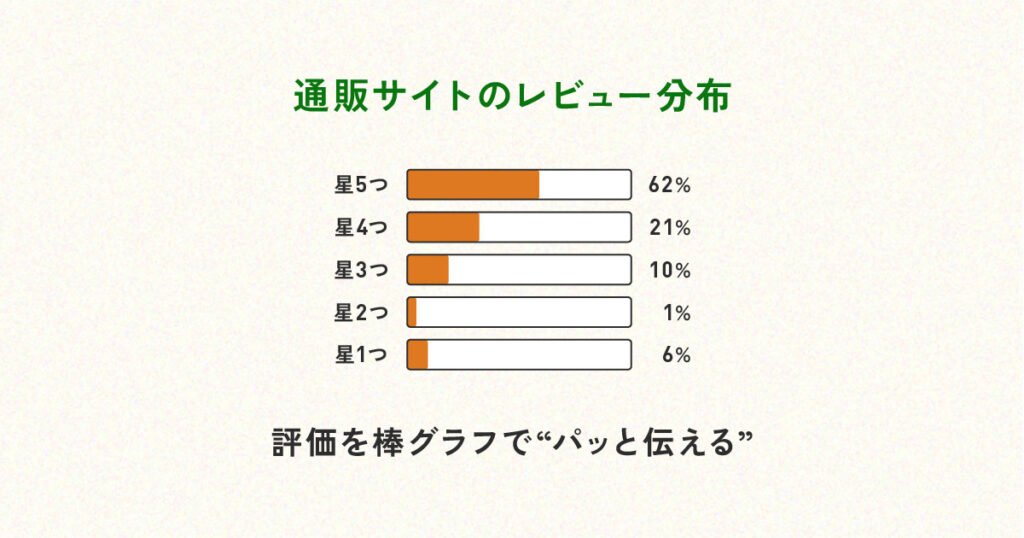

4. 簡略図マップ:正確性より“関係性”を重視

観光地やショッピングモールなどでよく目にする「簡略図マップ」。

Googleマップのように正確な位置情報を求めるものではなく、「ここからここへどう行けばいいのか」「どの建物が隣り合っているのか」をわかりやすく示すことが目的です。

例えば、出口から目的のショップまでの距離や方向、近くにある施設などをシンプルに示すことで、初めて訪れる人でも迷わず移動できます。

ここでは「正確なスケール」よりも「理解しやすい関係性」が優先されているのです。

これはビジネス資料における図解にも通じる考え方で、「伝える目的」に応じて情報の精度と簡略さのバランスを調整することが重要だとわかります。

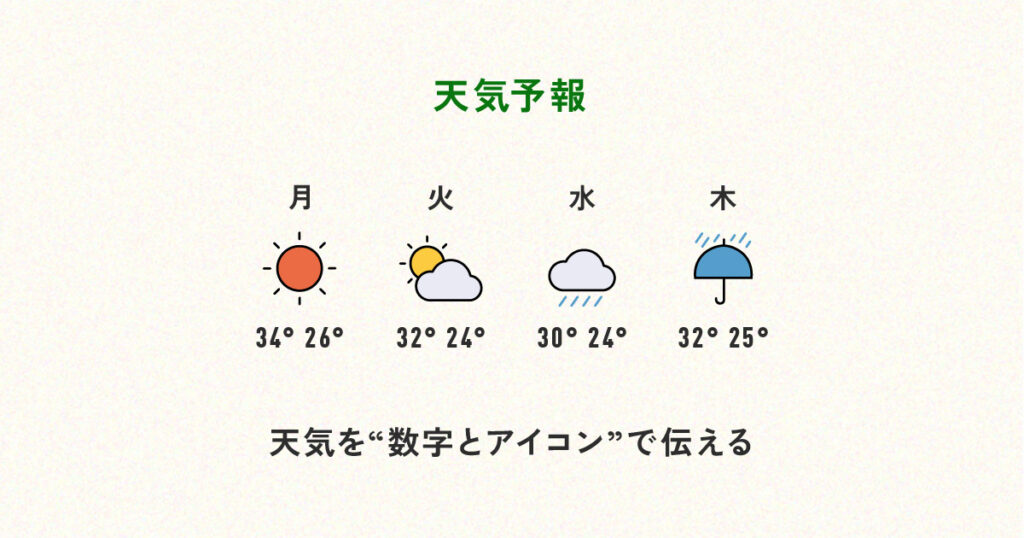

5. 天気予報:数字とアイコンで一目で理解

毎日のニュースやアプリでチェックする「天気予報」も、生活に欠かせない図解のひとつです。

晴れマーク、雲マーク、雨マークといったシンプルなアイコンと、気温の数字。

この組み合わせによって、どの地域がどんな天気なのか、何度くらいなのかを一目で把握できます。

特に天気の図解は「未来の予測」を示すものなので、できるだけ短い時間で多くの人に伝わるデザインが必要です。

アイコンの色や形が直感的であるほど、情報が頭に入りやすくなるのです。

6. 牛・豚などの部位図:部位を“見てわかる”ように伝える

スーパーや飲食店で目にする「肉の部位図」。

牛や豚のイラストに線を引き、肩ロース、サーロイン、もも肉などの部位を色分けして示したものです。

この図解は「名前だけではわかりにくいもの」を視覚的に理解できる形にしています。

部位の位置関係や大きさを知ることで、調理法や料理のイメージも浮かびやすくなります。

また、専門的な知識を持たない人でも「この部分は柔らかそう」「ここは脂が多そう」と直感的に理解できるのも大きな特徴です。

暮らしの中の図解が教えてくれること

ここまで6つの身近な図解を紹介してきました。標識、路線図、レビュー分布、簡略図マップ、天気予報、肉の部位図。どれも私たちの行動を自然にサポートし、迷いや不安を減らしてくれる存在です。

これらに共通するのは、「複雑な情報をシンプルに整理して、瞬時に理解できるようにする」工夫があること。まさに図解の本質といえるでしょう。

私たちは普段、当たり前のようにこれらの図解を使いこなしていますが、ビジネスや学習の場でも応用することができます。

例えばプレゼン資料やSNS投稿においても、「正確さよりも理解のしやすさ」「数字をアイコンやグラフに置き換える工夫」を取り入れるだけで、伝わり方が大きく変わります。

まとめ

図解は決して専門家だけのものではなく、暮らしのあらゆる場面で役立つ「道具」だということがわかります。

- 標識は「最小の図解」で行動を変える

- 路線図は「乗り換えやすさ」を重視した構造図

- レビュー分布は「評価をパッと伝える」仕組み

- 簡略図マップは「関係性」を優先して整理する

- 天気予報は「数字とアイコン」で直感的に伝える

- 肉の部位図は「専門知識をわかりやすく変換」する

こうした視点を持つことで、日常生活がより便利になるだけでなく、自分自身の発信やデザインにも活かせるヒントが見えてきます。

次に図解をつくるときは、「暮らしの中の図解」を思い出してみてください。きっと、よりわかりやすく伝えるためのアイデアが浮かんでくるはずです。