「図解」と「インフォグラフィック」って、何が違う?

どちらも“情報をわかりやすく伝える”ための手段ですが、僕の中ではこんなイメージがあります。

- 図解 … 基本的な図形やグラフで作られる“機能的”な表現

- インフォグラフィック … 図解にビジュアルの魅力を加えた“ユニーク”な表現

どっちが正解というわけではなく、伝えたい内容や相手に応じて使い分けるのがコツです◎

この記事では、実際の例を比較しながら「図解っぽい表現」と「インフォグラフィックっぽい表現」の違いを整理していきます。

目次

図解とインフォグラフィックの定義

まずは(あくまでも僕なりの)定義を整理してみましょう。

図解

図解は「情報の関係性とシンプルに整理すること」が目的である機能的な表現です。基本的な図形や棒グラフ・円グラフなどを使い、複雑な内容を理解しやすくするのが強み。

インフォグラフィック

一方、インフォグラフィックは「情報を魅力的に見せること」に重きを置いています。図解をベースにしつつ、アイコンやイラスト、色づかいを加えることでユニークな表現にし、見る人の印象に残る工夫がされます。

つまり、

図解(機能的な表現)+ ビジュアルの魅力 = インフォグラフィック

という関係です。

同じデータを描き分けるとどう変わる?

今回の比較例では、まったく同じデータを「図解っぽく」「インフォグラフィックっぽく」描き分けてみました。それぞれがどのようなものかイメージがつくかと思います。

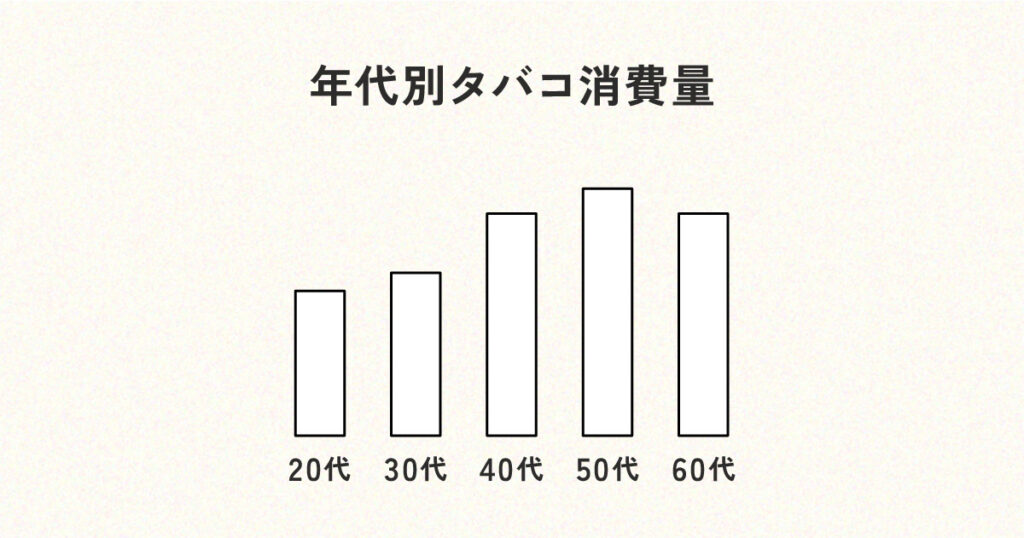

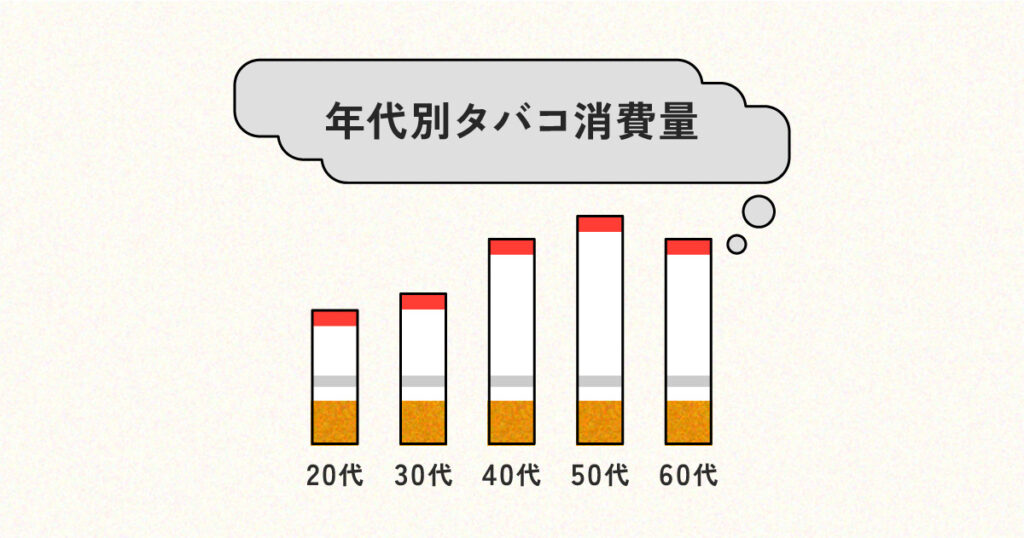

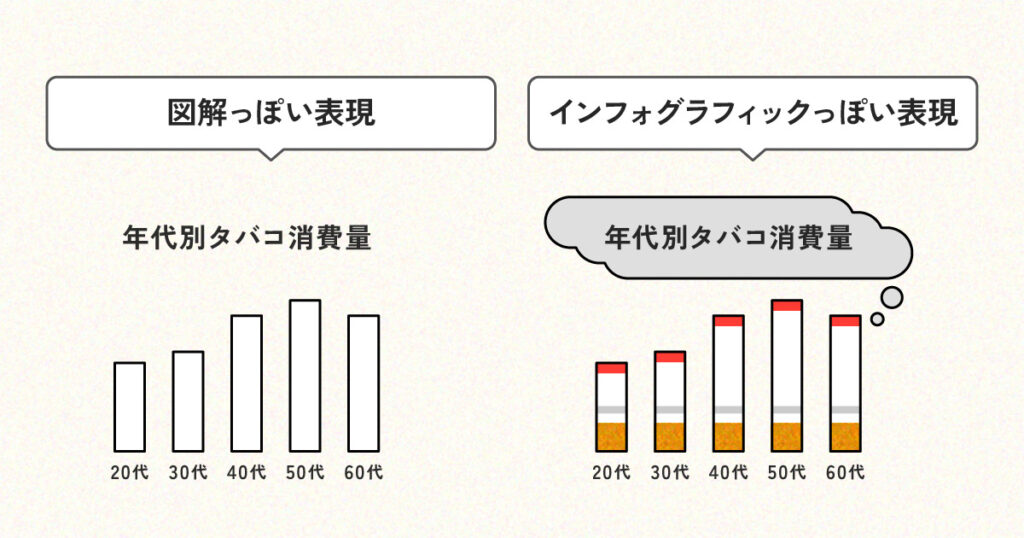

1. 年代別のタバコ消費量

- 図解 → 棒グラフそのまま。シンプルで正確。

- インフォグラフィック → 棒グラフをタバコの形に見立て、直感的に「喫煙量だ」と伝わる。

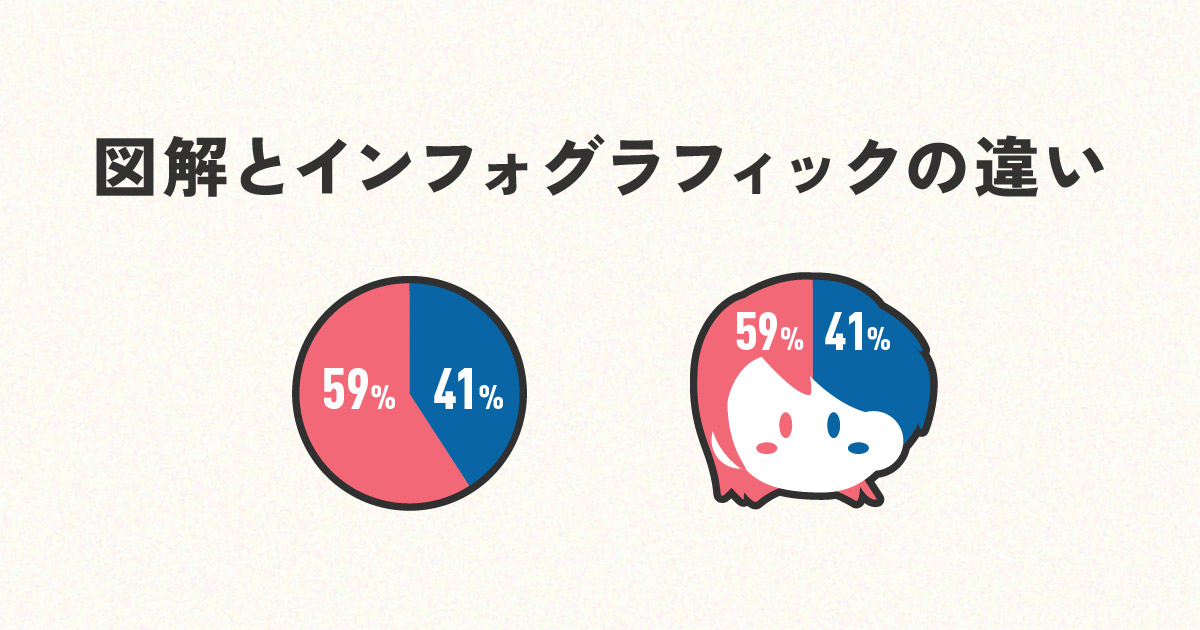

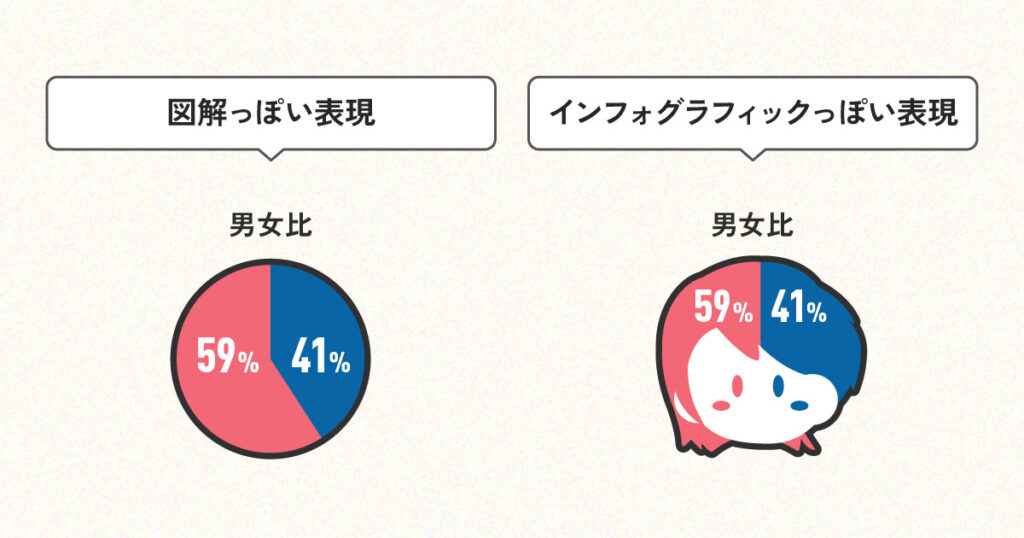

2. 男女比

- 図解 → 円グラフで「59%」「41%」

- インフォグラフィック → 男女のイラストに色分けを重ね、数字と感覚が一瞬でリンクする

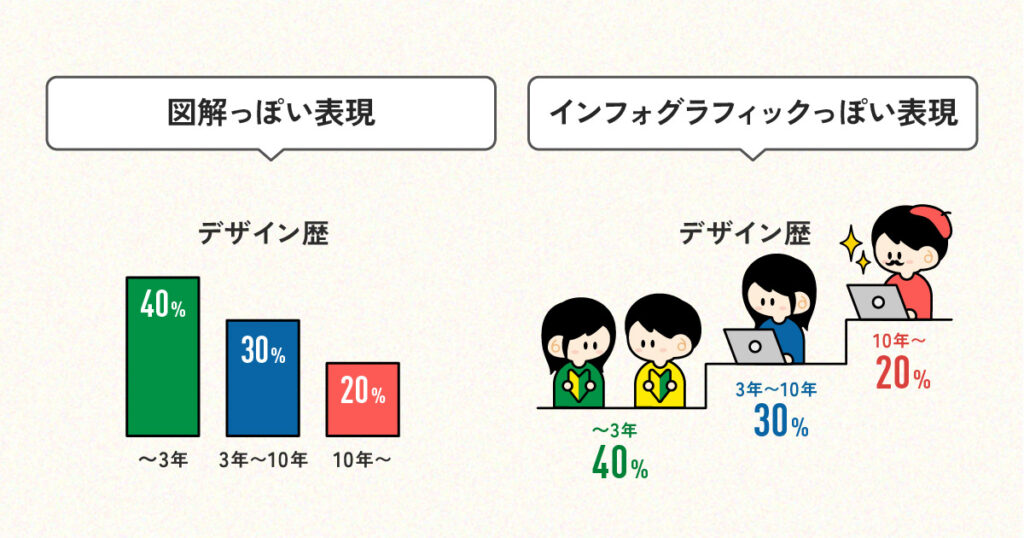

3. デザイン歴

- 図解 → 棒グラフで経験年数を数値化

- インフォグラフィック → 人物イラストを用いて、キャリアごとのイメージが直感的に伝わる

使い分けのポイント

- 図解が向いている場面

理解重視。会議資料、学習教材、手順説明など「シンプルさ」が求められるとき。 - インフォグラフィックが向いている場面

印象重視。SNSや広告、パンフレットなど「目を引いて残したい」とき。

インフォグラフィックの強み

- 記憶に残りやすい

- SNSで拡散されやすい

- 感情に訴えやすい

例えば「タバコの消費量」をただ棒グラフで見るより、タバコ型のグラフを見た方が「なるほど…」と印象に残りますよね。これがビジュアルの力です。

まとめ

- 図解は「機能的で理解を助ける」表現

- インフォグラフィックは「ユニークで記憶に残る」表現

- どちらが正解ということはなく、相手や目的に応じて使い分けるのが大事

つまり、“理解を届けたいときは図解、印象を残したいときはインフォグラフィック”。この視点を持っておくだけで、資料や発信のクオリティはぐっと上がります。