SNSやビジネス資料の世界では、今や「図解」が当たり前のように使われています。複雑な情報を整理して、視覚的に一目で理解できる図解は、受け手にとってとても親切な手段です。僕自身も図解デザイナーとして日々発信していますが、図解を使うことで情報がぐっと伝わりやすくなるのは間違いありません。

ただし、図解は「情報を削ぎ落とすことで伝えやすくする」ことが多く、万能ではありません。場合によっては、大事なニュアンスや人の感情がそぎ落とされてしまうことがあります。この記事では、図解のデメリットについて考えていきます。

図解することのデメリット

今回のテーマは「図解することのデメリット」。まず、元となるテキストと図解後の表現を見てみましょう。

元のテキスト例

Aさんは、残業続きで最近ぼーっとしている。上司には相談できず、ため息ばかりが増えた。「頑張らなきゃ」と笑っていたけど、目の奥に疲れがにじんでいた。

この文章からは、Aさんの状況だけでなく、感情の細やかさや“疲れが表情ににじむ様子”まで伝わってきます。

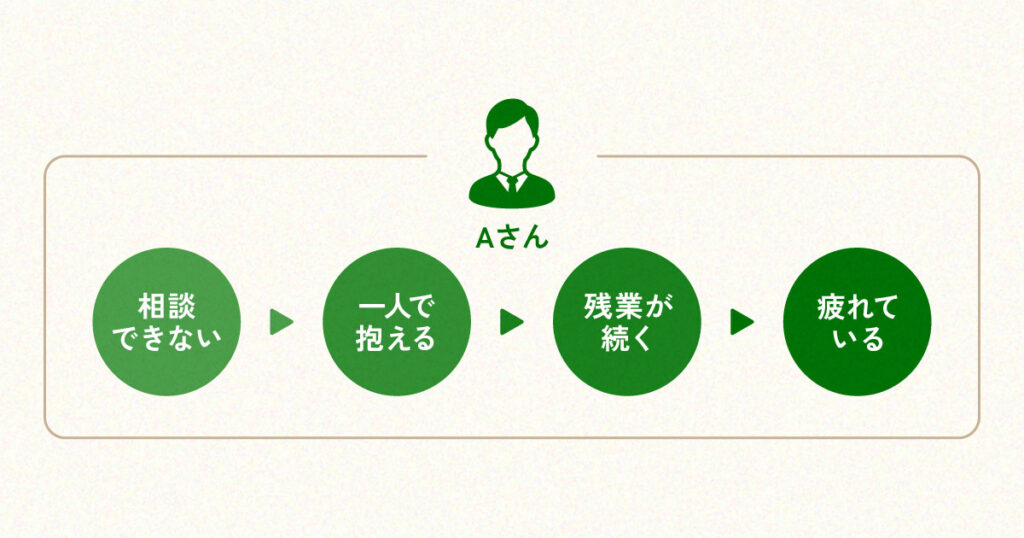

図解に変換すると…

- 相談できない

- 一人で抱える

- 残業が続く

- 疲れている

こう整理すると、流れは理解しやすくなります。問題の因果関係がシンプルに伝わり、第三者が「なるほど」と把握するには有効です。ただしその一方で、削ぎ落とされてしまうものがあります。

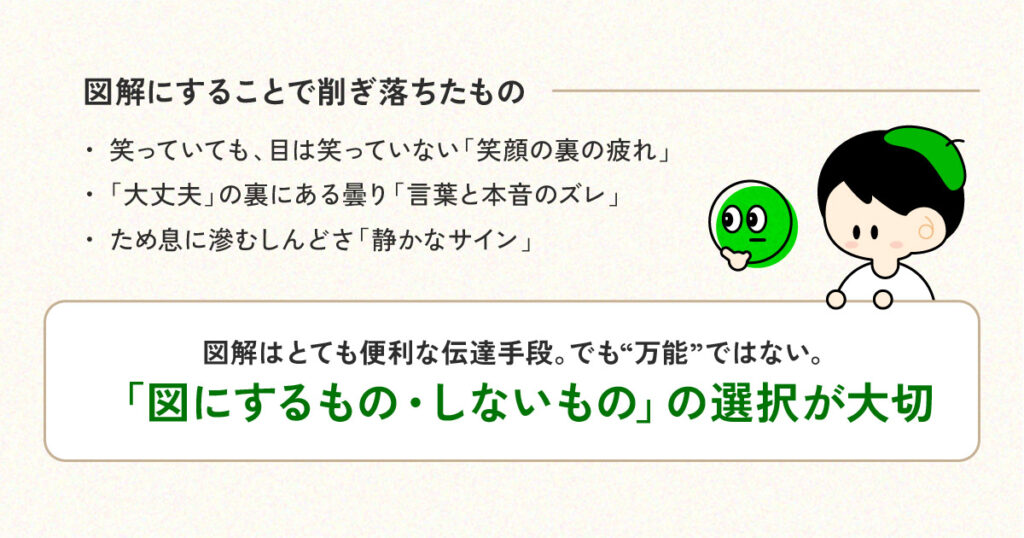

図解によって削ぎ落ちてしまう要素

図解は情報を整理するため、どうしても“削る”作業が必要です。その結果、以下のような要素は失われやすくなります。

笑顔の裏にある疲れ

「笑っていても目は笑っていない」というような表情のニュアンスは、図解にすると消えてしまいます。視覚的なフローの中では「疲れている」という一言に集約され、細やかな感情表現は省かれます。

言葉と本音のズレ

「大丈夫」と言いつつ本当は大丈夫ではない。こうした言葉と本音のズレは、図解では表しにくい部分です。図にすると「大丈夫」と発言したこと自体は残りますが、その裏にある感情が抜け落ちるのです。

静かなサイン

ため息や目の奥の疲労感といった“静かなサイン”は、文章なら表現できますが、図解ではほぼ削ぎ落とされます。情報をシンプルにする代わりに、相手の心情に迫るような描写は弱まってしまうのです。

図解とテキストのバランスを考える

では、図解の価値は半減してしまうのでしょうか?そんなことはありません。大切なのは「図解とテキストの役割を切り分けて使うこと」です。

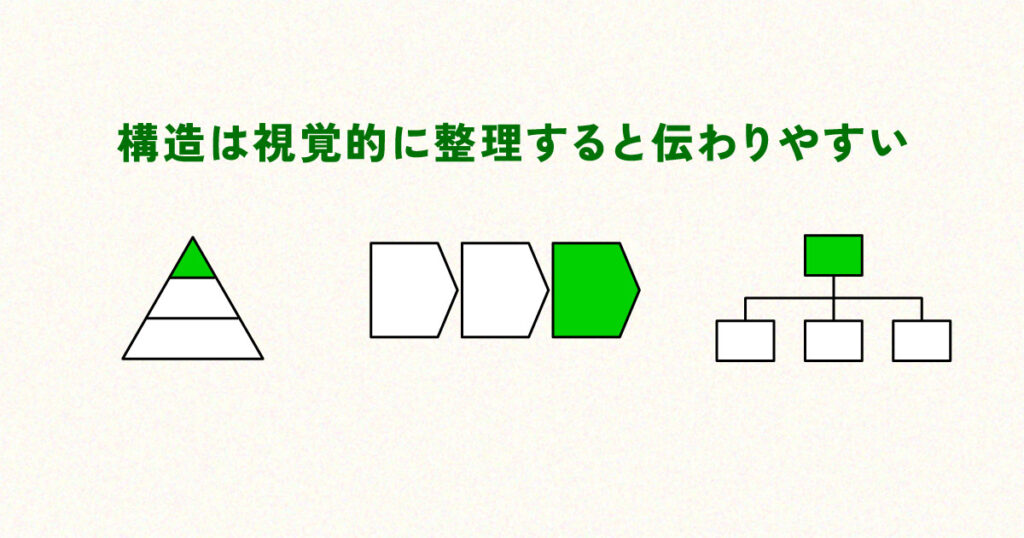

図解が向いている情報

- プロセスの流れ(原因と結果)

- 数字や統計データ

- 選択肢や比較要素

こういった「構造」を伝えるとき、図解は抜群の効果を発揮します。受け手も短時間で全体像をつかめるので、ビジネスシーンではとても有効です。

テキストのまま残すべき情報

- 感情の機微

- ニュアンスを含んだ言葉

- 人物の背景にあるストーリー

これらはテキストのまま残した方が伝わります。人の感情や物語を伝えるときは、テキストの力を借りた方が良いでしょう。

つまり、図解と文章は対立するものではなく、お互いを補い合う存在です。情報を届けるときは「これは図で整理すべきか?それとも文章で残すべきか?」と問い直すことが重要です。

まとめ:図解は伝えるための“選択肢”の一つ

図解はとても便利な伝達手段ですが、決して万能ではありません。図解にすることで情報が整理され、スッと理解できる一方で、細やかな感情やニュアンスは削ぎ落とされてしまいます。

だからこそ大切なのは「図にするもの・しないもの」を見極めることです。

伝えたい内容に合わせて、図解とテキストを組み合わせる。その選択こそが、受け手に正しく、そして豊かに情報を届けるためのカギになります。

👉 図解は万能ではなく“使い方しだいの道具”です。だからこそ、図解に頼りきるのではなく、文章とのバランスを考えながら「何を残すか」を意識してみてください。