意味が通じるデザインは、「絵」と「言葉」のチームプレイ

図解をつくっていると、つい「ビジュアルで見せること」に意識が向きがちです。

アイコンを並べて、色をつけて、なんとなく整っていれば“わかりやすく見える”。

でも本当に大事なのは「見る人がどう受け取るか」。

どれだけ見た目が整っていても、“伝わらなければ意味がない”。

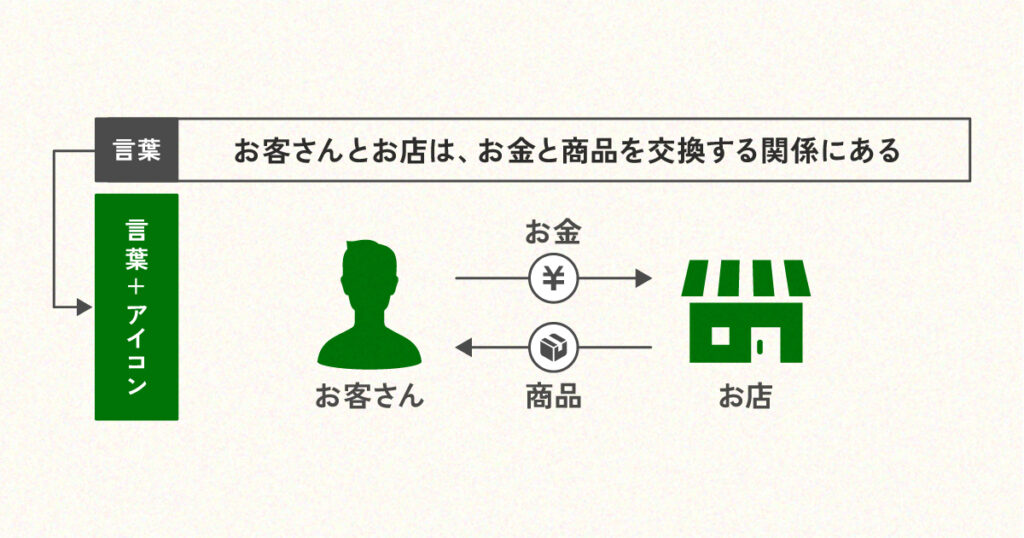

そんなときに大きな力を発揮するのが「アイコン+言葉」のセットです。

アイコンは“見ればわかる”、言葉は“丁寧に説明する”

アイコンは「視覚的な翻訳装置」です。

たとえば、人のイラストと「お客さん」というラベルがセットになっていると、それだけで“誰”の話かが瞬時に伝わります。

言葉には「説明」の力がありますが、読み手に読ませる負荷がかかります。逆に、アイコンだけでは誤解される可能性もあります。

だからこそ「ぱっと見て意味がわかるアイコン」と「しっかり補足する言葉」をセットで使うことで、“伝わる図解”が完成します。

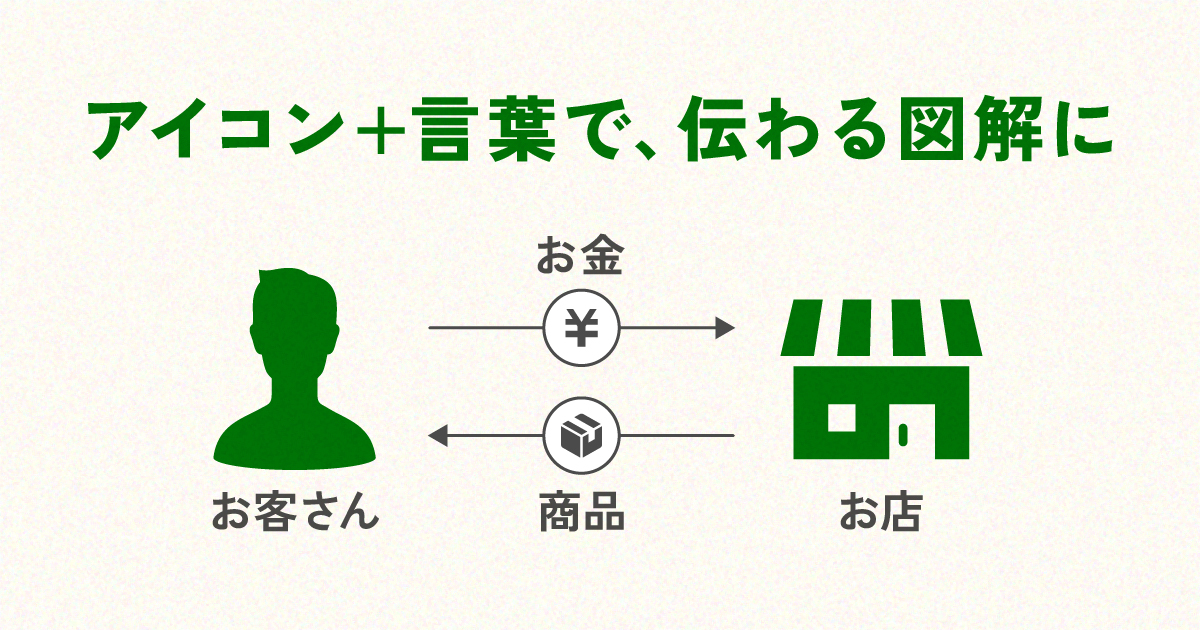

【例①】お金と商品を交換する図解

図解の1つ目の事例では、「お客さんとお店の関係」を表現しています。

言葉だけで説明するとこうなります:

お客さんとお店は、お金と商品を交換する関係にある。

この文章だけでも理解はできますが、図として見せるともっと直感的に伝わります。

- 人のアイコン=お客さん

- 商品やお金のアイコン=交換されるもの

- お店のアイコン=やりとりの相手

このように、「役割」と「関係性」が視覚的に浮かび上がることで、読み手はスッと内容を理解できます。

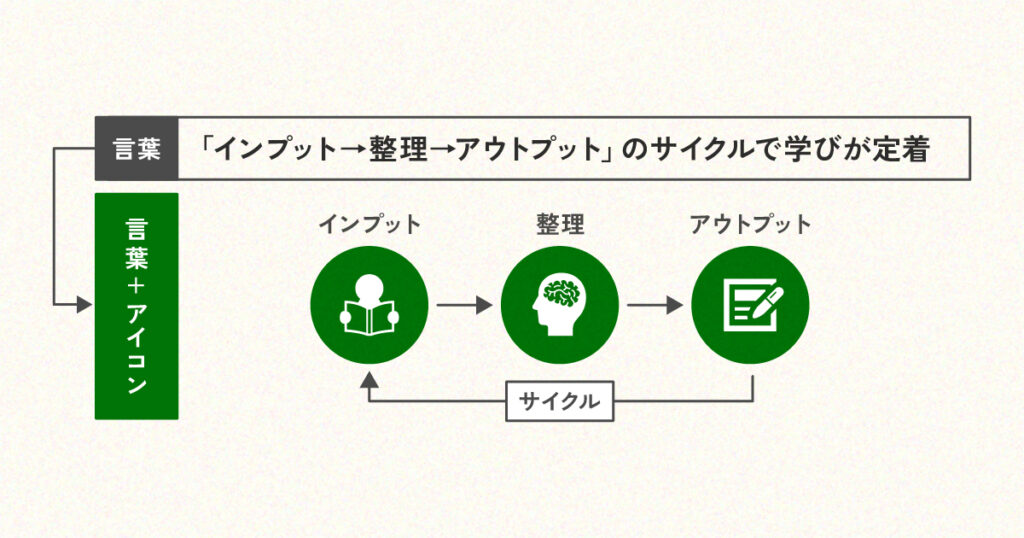

【例②】学習のサイクルを図解する

次の図解では、「インプット→整理→アウトプット」という学習の流れを見せています。

抽象的な概念を扱うときこそ、アイコンの出番です。

- 本を読む人 → インプット

- 頭の中に脳みそ → 整理

- ペンとチェックリスト → アウトプット

このように、思考の流れを“動き”で見せることで、抽象度の高い内容も具体的に感じられます。さらに、「サイクル」という言葉と円形の流れをセットで見せることで、反復するプロセスであることも伝わります。

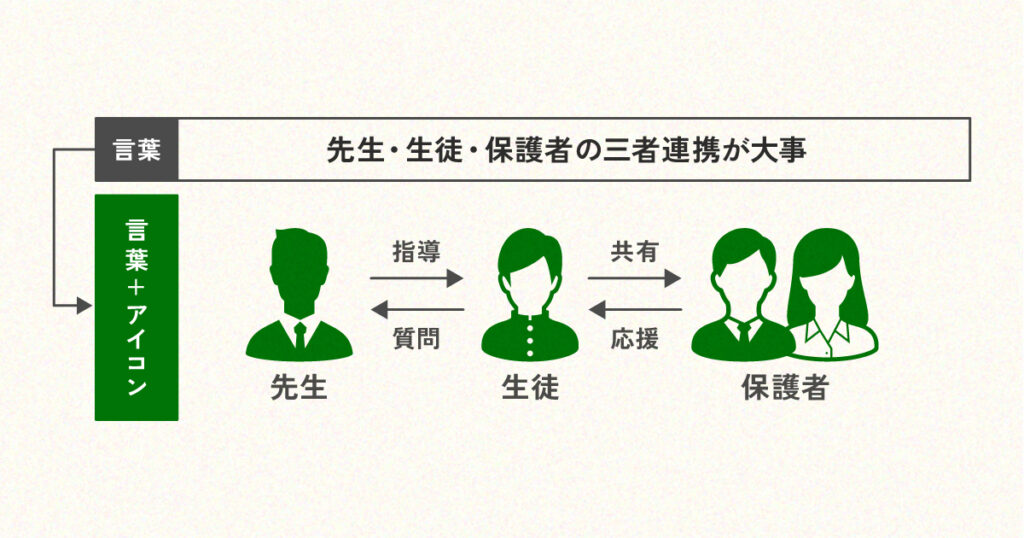

【例③】先生・生徒・保護者の三者連携

教育現場で大切なのが「三者の関係性」。

この図解では、先生・生徒・保護者がそれぞれどのような働きかけをしているかを、矢印とアイコンで表現しています。

- 先生→生徒:

- 生徒→先生:質問

- 生徒→保護者:共有

- 保護者→生徒:応援

このように、“誰が誰に”という関係を、視覚でパッと理解できるのが図解の魅力。さらに、人物のアイコンを変えることで、役割の違いも自然に伝わります。

【補足】そのアイコン、伝わってる?

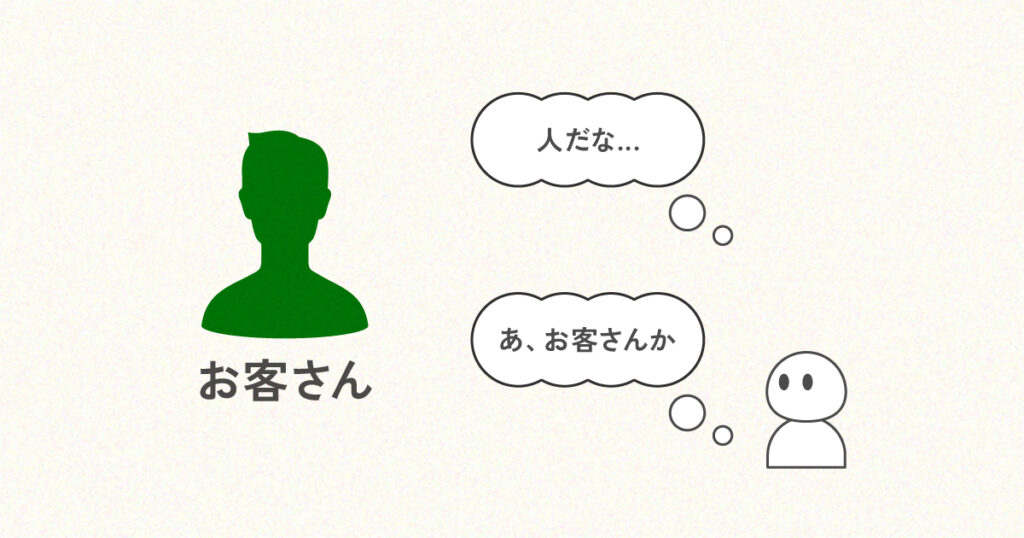

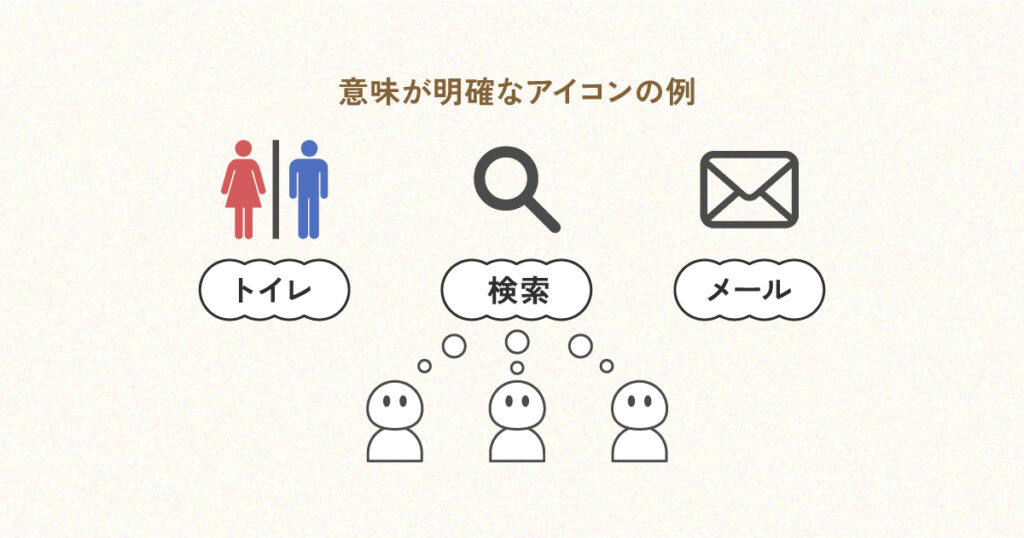

ここで少し立ち止まって、アイコンそのものの「解釈」について考えてみましょう。

たとえば下記のようなアイコンは、ほとんどの人が同じ意味で受け取れるアイコンです。

- 🚻 トイレ

- 🔍 検索

- ✉️ メール

これらは「意味が明確なアイコン」と言えます。

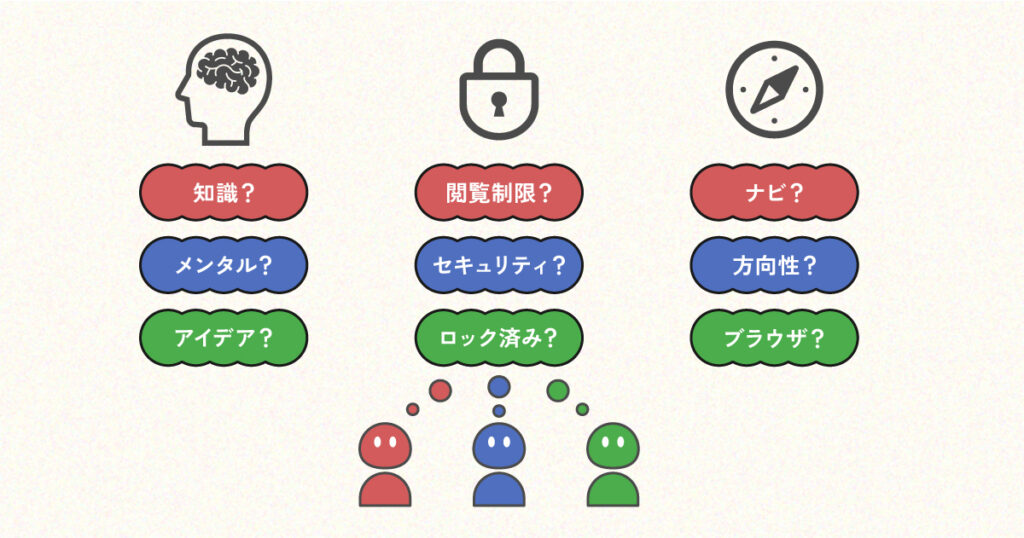

一方で、以下のようなアイコンはどうでしょう?

- 🧠 → 知識?メンタル?アイデア?

- 🔒 → セキュリティ?ロック?閲覧制限?

- 🧭 → ナビ?方向性?ブラウザ?

そう「解釈が分かれるアイコン」なのです。

読み手によって受け取り方が変わってしまうデザインは、“伝える図解”としては伝わりきらない可能性大です。誤解されると、図解の意味そのものが崩れてしまいます。

曖昧なアイコンは「言葉とセット」で使おう

アイコンは万能ではありません。とくに抽象的な概念や、専門的な内容を表現する場合は、アイコン単体では誤解されがちです。

そこで重要になるのが「言葉とのセット使い」。

- アイコンだけでは不明瞭 → 言葉を添えて意味を限定

- 不安があるとき → アイコンを使わない判断もアリ

つまり、アイコンを「見せる」ためではなく「伝える」ために使う、という意識が大切です。

おわりに:アイコンとテキストは“補い合う”存在

伝わる図解をつくるために必要なのは、「視覚と言語の補完関係」を意識すること。

- アイコン:直感的な理解

- 言葉:正確な解釈

どちらかだけでは(直感的にわかる図解を作るのは)不十分。だからこそ、“セット”で使うことで図解の本当の力が発揮されます。

図解を見た人が、すぐに意味を理解できるかどうか?「アイコン+言葉」の設計次第で伝わる図解を作ることができます。