デザインを勉強し始めたときに、必ずといっていいほど登場する「デザインの4原則」。

でも、なんとなく聞いたことはあっても、「結局どう使えばいいの?」と思ったことはありませんか?

僕はこの4原則、「見た目を整えるルール」ではなく「伝わりやすくするための考え方」と捉えています。

この記事では、図を使って「近接」「整列」「反復」「対比」をわかりやすく解説します。

デザイン初心者の方はもちろん、プレゼン資料やSNS画像をよく作る人にも役立つ内容です。

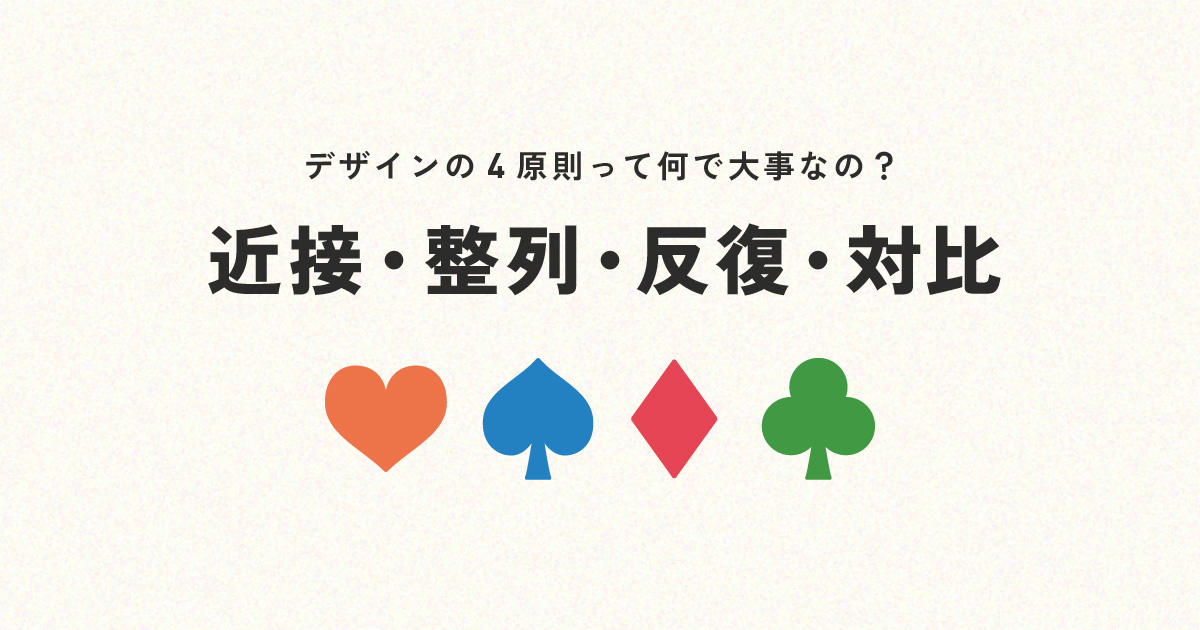

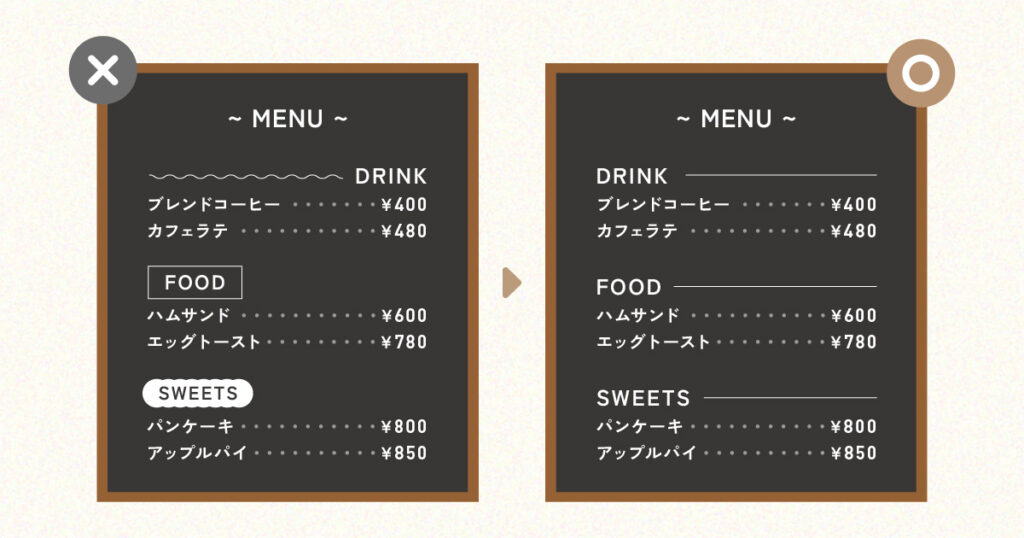

“近くにある”だけで、関係が伝わる(近接)

まずは「近接」。これは、関係のある要素は近づけて配置するというルールです。

人の目は、「近くにあるもの=同じグループ」と認識する性質を持っています。

だから、関係のある情報を近くにまとめるだけで、構造がわかりやすくなるんです。

近接の例

たとえば、メニュー表の中で「DRINK」「FOOD」「SWEETS」などのカテゴリを近くに並べると、見る人は一瞬で分類を理解できます。

逆に、項目同士の距離がバラバラだと、「どれがどれに属するの?」と混乱してしまいます。

近接は、「グループをつくるデザイン」。それだけで、情報の関係性が自然に伝わります。

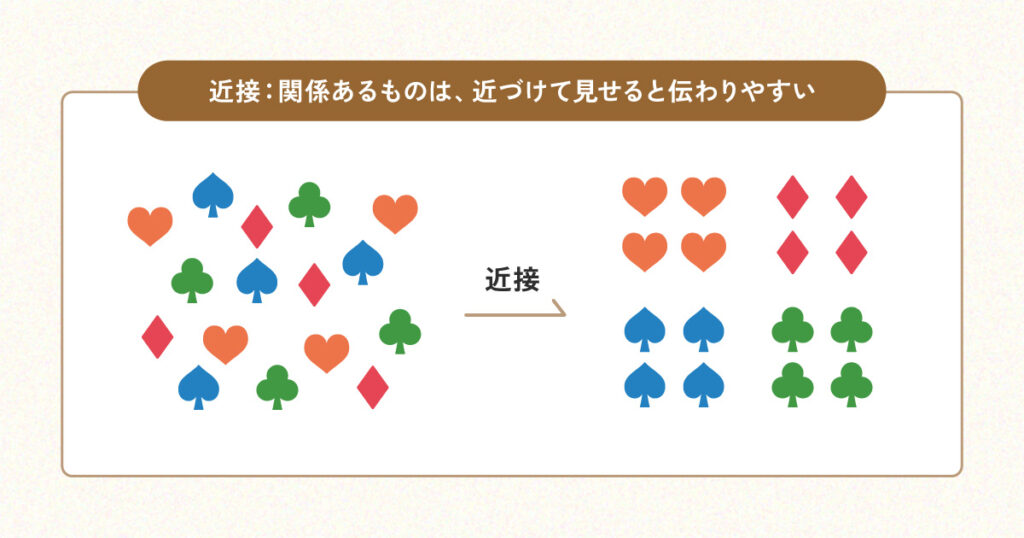

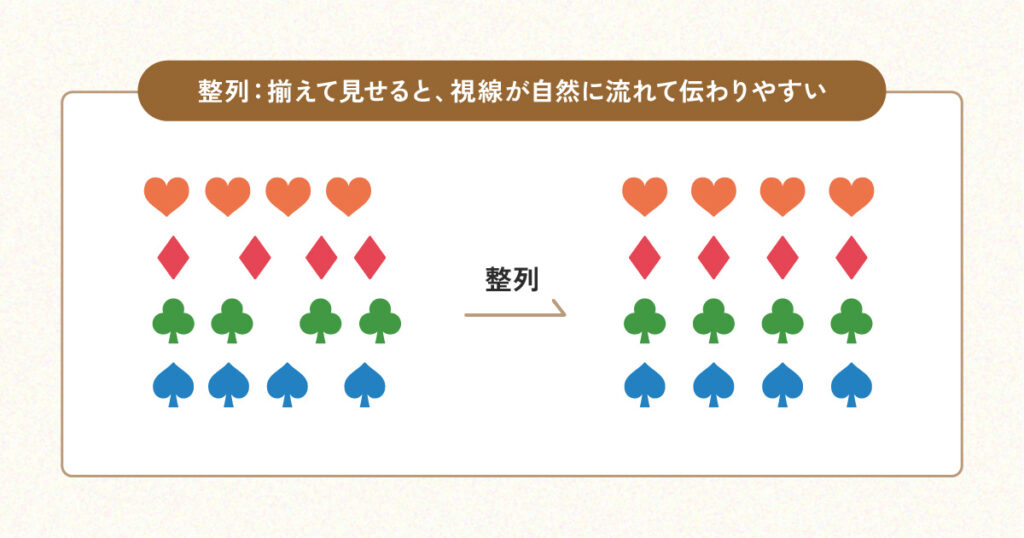

“揃える”だけで、見やすくなる(整列)

2つ目は「整列」。要素をきちんと揃えることで、視線が自然に流れ、見やすいデザインになります。

たとえば、メニューの文字や金額の位置がバラバラだと、読むたびに視線が迷子になります。

でも、文字の左端や金額部分を揃えるだけで、スッと読める。

整列には「情報を整理する力」があります。

人は無意識のうちに、整ったデザインに安心感を覚えるもの。

整列の例

メニュー表でも、テキストボックスの位置や見出しのラインがずれているだけで、全体が雑に見えてしまいます。

まずは「どこを基準に揃えるか」を決めて配置してみましょう。整列は、デザインに秩序を与えるルールです。

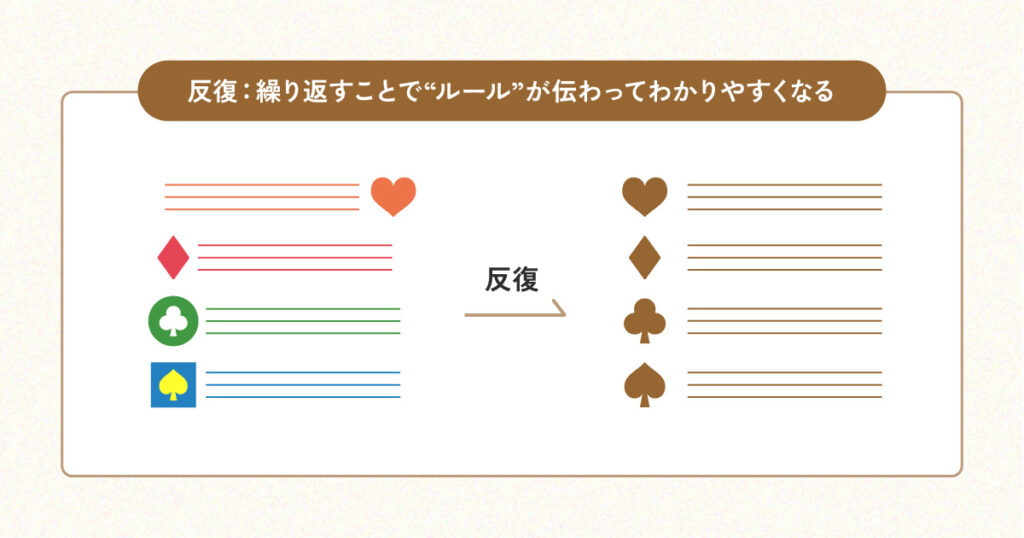

“繰り返す”だけで、迷わなくなる(反復)

3つ目は「反復」。これは、同じデザイン要素を繰り返し使うことで、全体に統一感を持たせる考え方です。

同じ色、同じフォント、同じ見出しのデザイン。

こうした「ルールの繰り返し」は、見る人に安心感とリズムを与えます。

反復の例

たとえば、見出しの下に引かれたラインがページごとに違う太さだったら、「どれが重要なのか」わかりにくくなりますよね。

でも、同じデザインを繰り返せば、「この形は見出しなんだな」と自然に理解されます。

反復は、「わかりやすさの積み重ね」。ルールをつくって、それを守るだけで、統一感のあるデザインに変わります。

“差をつける”だけで、強調できる(対比)

最後は「対比」。重要な情報を強調するために、意図的に“違い”をつくることです。

文字の大きさ・太さ・色・明暗などに差をつけると、どこが一番大事なのかがすぐ伝わります。

対比の例

たとえば、「おすすめメニュー」だけを明るい色で囲んだり、サイズを少し大きくしたりするだけで、自然と目が行きます。

ただし注意したいのは、「全部を目立たせようとしないこと」。強調は一か所に絞るのが鉄則です。

対比は、伝えたいメッセージを“選ぶ力”。何を一番見せたいのかを決めて、そこにだけ差をつけましょう。

4原則を意識するだけで、誰でも“伝わるデザイン”になる

4原則をまとめると、次のようになります。

- 近接:関係のあるものを近づけて、グループをつくる

- 整列:視線の流れを揃えて、整理する

- 反復:ルールを繰り返して、統一感を出す

- 対比:差をつけて、伝えたいところを強調する

この4つを意識するだけで、見た目だけでなく「伝わり方」が変わります。

スライドやSNS画像、チラシ、プレゼン資料など、どんなデザインにも応用できる基本の考え方です。

4原則は、一度覚えたら一生使えるスキル。どんなジャンルのデザインでも、“伝わる”を支える土台になります。

あなたのデザインが「なんか見づらいな」と感じるときは、ぜひこの4つを思い出してみてください。ほんの少しの意識で、驚くほど伝わりやすいデザインに変わります。