図解の中でよく使われる「→」

この一本の矢印にも、形や太さによって伝わり方のニュアンスが変わってきます。

たとえば「太い矢印」と「点線の矢印」では、見る人が受け取る印象はまったく違います。前者は“確定した流れ”を示すのに対して、後者は“仮のルート”や“未確定な関係”を示すもの。

こうした矢印のニュアンスの違いを理解して使い分けることで、図解の説得力がぐっと上がります。今回は、7種類の矢印を使ったデザインの考え方を紹介します。

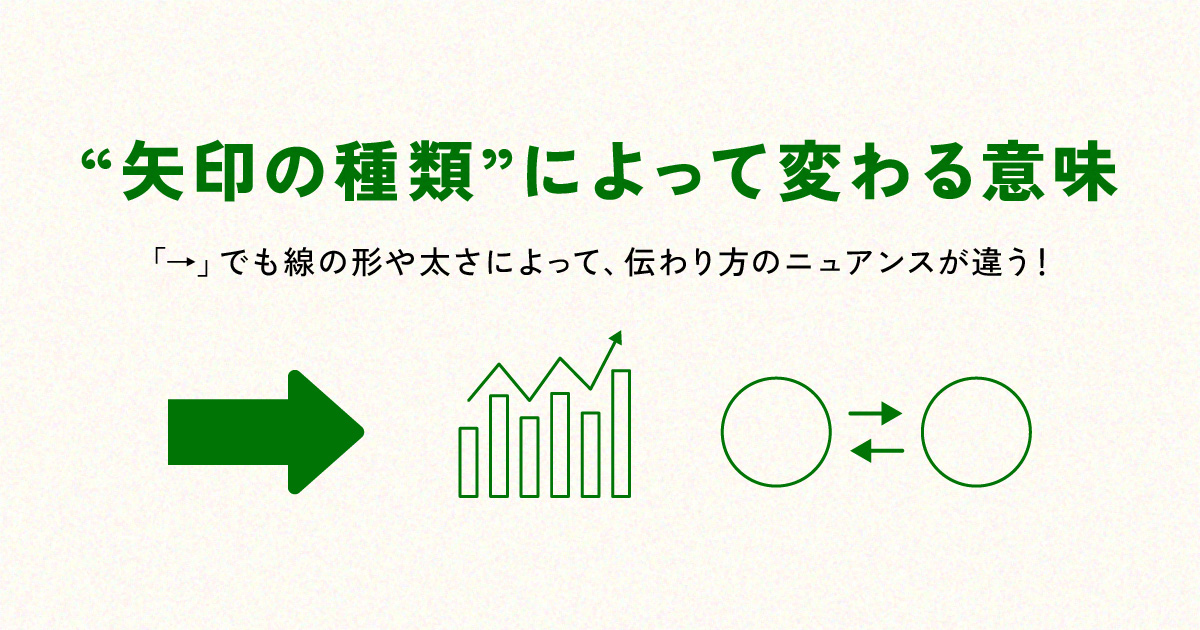

太線の矢印:メインの流れを強調する

太い矢印は、主軸となる流れや重要な方向を示すときに使います。

たとえば「①企画 → ②制作 → ③公開」というプロセスを説明する場合。

線が太いほど“ここが本筋ですよ”というメッセージが伝わりやすく、読者の視線も自然とそのラインに誘導されます。

フローチャートやロードマップなど、物事のメインストリームを示す場面で使うのが効果的です。

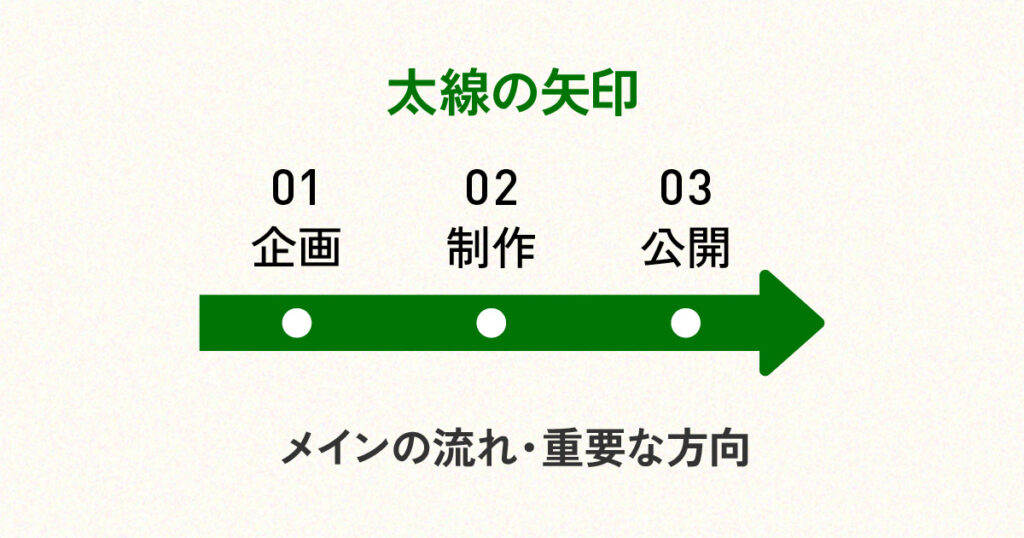

点線の矢印:仮・未確定・将来を示す

点線は、“今は確定していないが、可能性として考えられる方向”を意味します。

たとえば「A地点→B地点」と進む予定だけど、「雨の場合はC地点へ」というような代替案を表すとき。

未来の予定・仮のルート・参考情報などに点線を使うと、見る人は確定と未確定を区別しやすくなります。

提案資料や計画段階の図解で使うと効果的です。

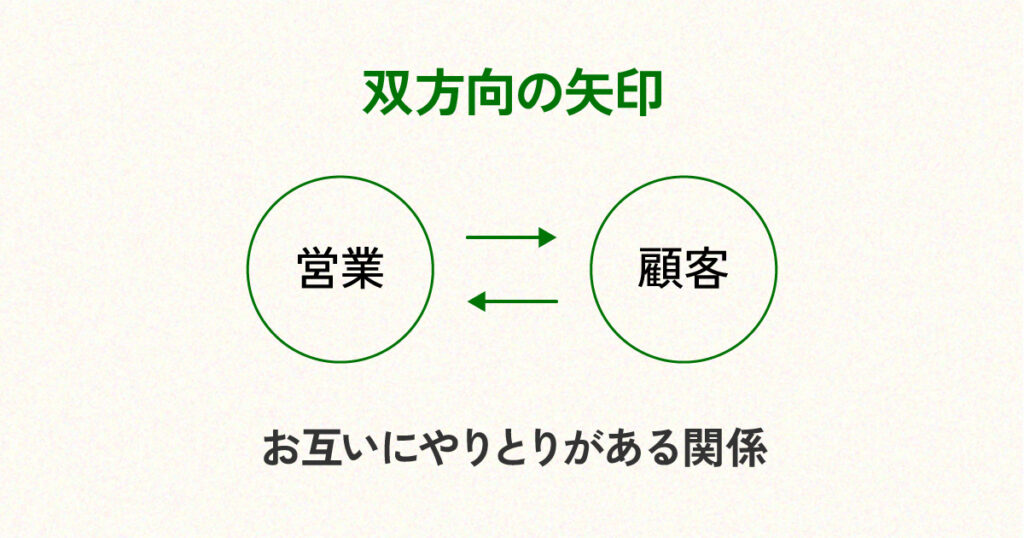

双方向の矢印:やりとりや関係性を表す

両端に矢印がある「↔」は、相互関係を表現するのに最適。

たとえば「営業 ↔ 顧客」という関係を描くと、双方向のコミュニケーションや取引の往来が伝わります。

片方向の矢印ばかりだと“伝えるだけ”の印象になるので、関係性や交流を表したいときは双方向の矢印で「やりとり感」を出すと◎。

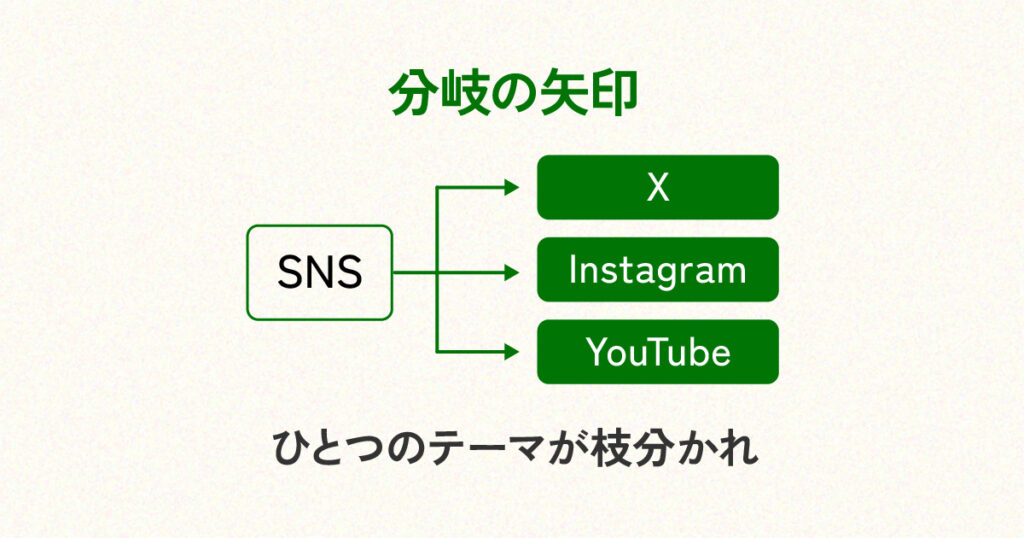

分岐の矢印:ひとつのテーマが枝分かれする

「SNS → X/Instagram/YouTube」といったように、ひとつの要素が複数に分かれる場面では分岐の矢印が活躍します。

この矢印を使うと、“ここから派生していく”という構造が視覚的に伝わる。

分類図・選択肢の提示・サービス展開など、枝分かれを見せたいときにぴったりです。

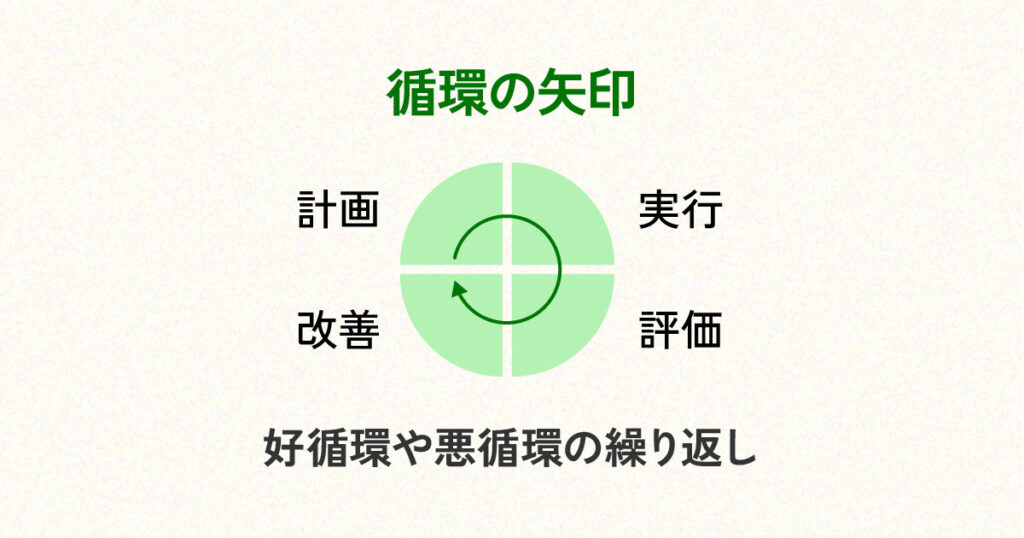

循環の矢印:繰り返し・サイクルを示す

「計画 → 実行 → 評価 → 改善 → 計画…」のように、ループ状に続く流れは循環の矢印で表すと分かりやすいです。

この形は、改善や成長のサイクルを強調するのに最適。

PDCAサイクル・教育・習慣化など、「続く」「回す」構造を表すと説得力が増します。

ジグザグの矢印:変化や波を表す

折れ線やジグザグの矢印は、変動・波乱・アップダウンを示すときに使います。

例えば「会社の売上推移」を表すときに直線ではなくジグザグを使うと、波や変化のニュアンスが伝わります。

データの上下・心理の揺れ・社会のトレンドなど、安定していない状態を“見える化”するのに効果的です。

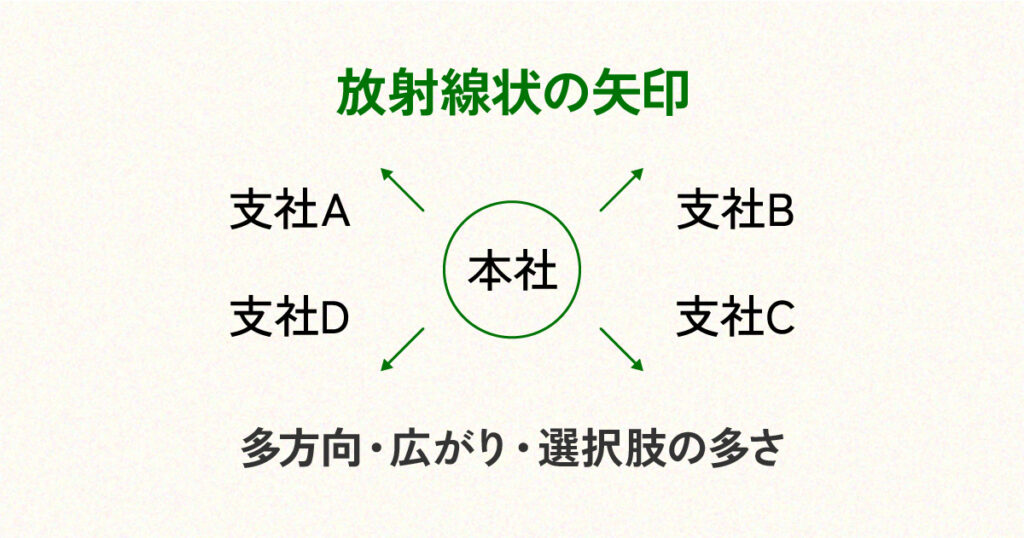

放射線状の矢印:広がりや選択肢を示す

中心から外へ向かう放射線状の矢印は、広がり・多方向性・選択肢の多さを表します。

たとえば「本社 → 支社A/B/C/D」のような図。

情報が“拡散していくイメージ”を与えるため、発信・展開・拠点図などに使うと視覚的に伝わります。

SNS投稿の広がりや、ネットワーク構造の表現にも◎。

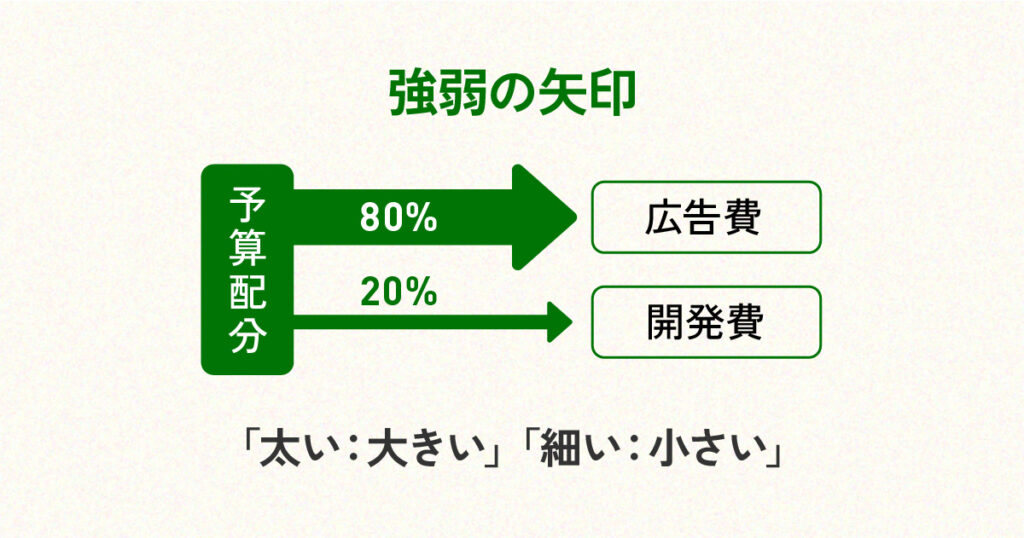

強弱の矢印:比率・優先度を示す

同じ方向でも、「太さ」に違いをつけることで“力の差”を見せられます。

たとえば「予算配分:広告費80% → 開発費20%」という図では、太い矢印を広告費に使うことで優先度や重みが一目で伝わります。

この手法は、割合・重点・バランスなどを可視化したいときにおすすめです。

矢印のデザインで「伝わり方」が変わる

矢印は、ただの方向を示すマークではありません。図解の中で最も“意図”を伝えやすいデザイン要素のひとつです。

太さ・形・本数を意識するだけで、図解全体の説得力が変わります。特に資料やプレゼンでは、同じ矢印を使い回すよりも、意味に合わせて使い分けることがポイント。

デザインの“見た目”だけでなく、構造や関係性の意味まで整理する意識を持つと、図解の完成度が一段上がります。

「矢印」はシンプルだけど、奥が深い要素です。

次に図解をつくるときは、「この矢印、本当に適してる?」と一度立ち止まってみてください。