「言葉だけで説明しても、うまく伝わらない」

資料でもSNS投稿でも「どう伝えるか」はいつも悩むポイントかと思います。

そんなときに頼りになるのが「図解」です。

図解とは、情報を整理し、構造や関係性を“見える形”にすること。つまり、言葉ではなく“形”で伝えるコミュニケーション方法です。

今回は、「図解することの4つのメリット」をデザインの観点から解説します。一見すると単純に見える図にも、実は深い効果が隠れているんです。

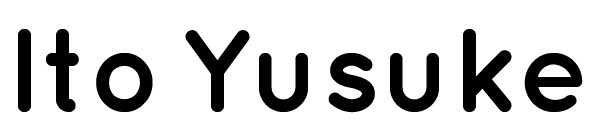

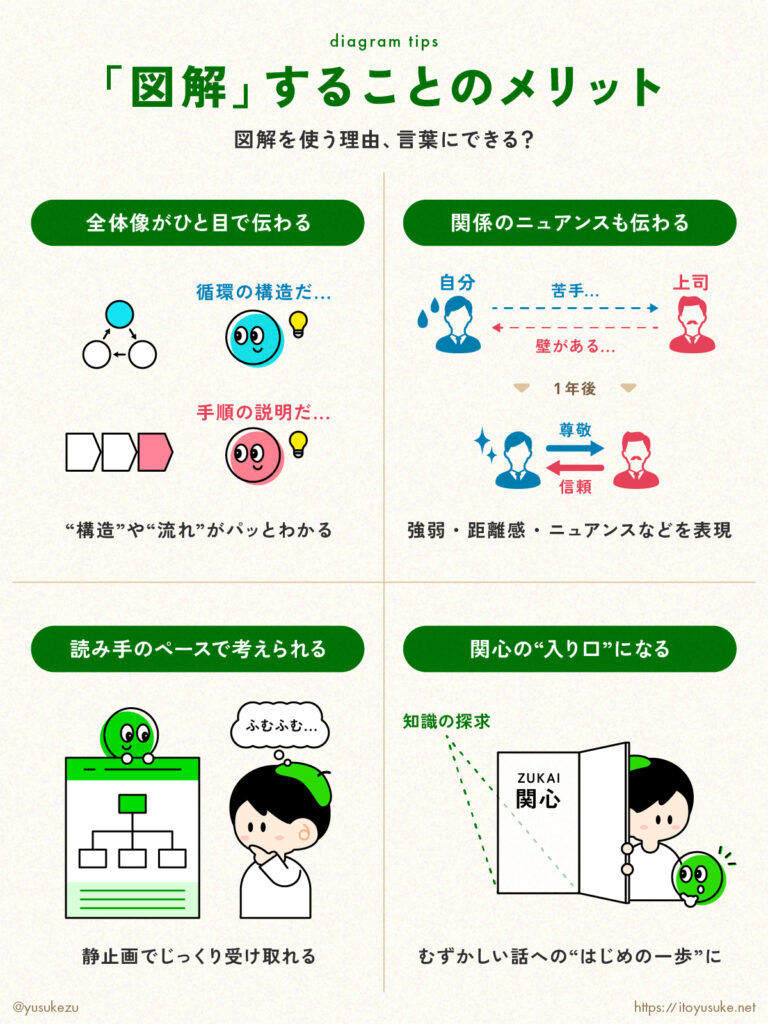

全体像がひと目で伝わる

まず最大のメリットは、「全体像がパッとわかる」ことです。

図解は、“構造”や“流れ”を直感的に理解させるのが得意。

たとえば、循環の仕組みを説明したいとき。文章で「AがBに影響し、BがCを変えて…」と説明するより、円形の矢印でつなぐだけで“循環”という性質がすぐに伝わります。

また、手順を説明するときも同じです。「①準備 → ②実行 → ③確認」と矢印で並べるだけで、時間の流れやプロセスの構造がひと目で理解できます。

このように、図解は“情報の俯瞰”を助けるツール。

全体の構造が見えると、読み手は「どこに注目すればいいか」がわかり、理解のスピードが格段に上がります。

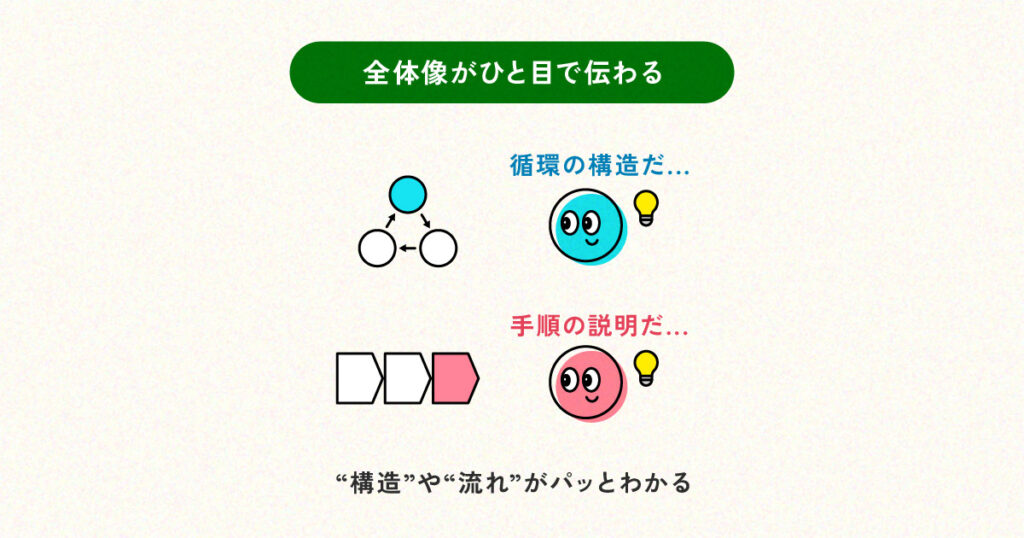

関係のニュアンスも伝わる

図解のもうひとつの力は、「関係性」を“距離”や“方向”で表せることです。

たとえば、「上司との関係に壁がある」「1年後には信頼関係ができた」など、言葉だけでは伝えにくい“距離感”や“温度”を、図なら表現できます。

矢印の太さや向き、人の位置、間の余白…。それらを工夫することで、「緊張感のある関係」も「尊敬と信頼の関係」も、感覚的に伝えることができるのです。

つまり、図解は“数値化できない関係”を描けるツール。

人間関係・組織構造・感情の変化などを視覚的に示すことで、「なるほど、そういうことか」と腑に落ちる理解を促せます。

読み手のペースで考えられる

動画や音声と違い、図解は「止まっている」メディア(であることが多い)です。

だからこそ、読み手が自分のペースで考えながら受け取れるのが特徴です。

図を眺めながら「この矢印は何を意味しているんだろう?」「この関係、私の職場にもあるな」と、読み手の思考が自然と動き出します。

この“考える余白”があるのも、図解の大きな魅力。

図は一方的に押しつけない。「見る人の中で考えが生まれる」ように設計することができます。

例えば僕がXに投稿したこちらの図解。

これを見た人から「自分はこう思う」「自分の場合は〜」とたくさんのリアクションをいただきました。

1枚の図解でも人によって解釈の余地があったり、立ち止まって考えてもらえやすくなる、というのも図解の魅力のひとつだと考えています。

だから、説明資料や教育コンテンツに図解を使うと、“受け手が自ら理解していく”流れを作ることができます。

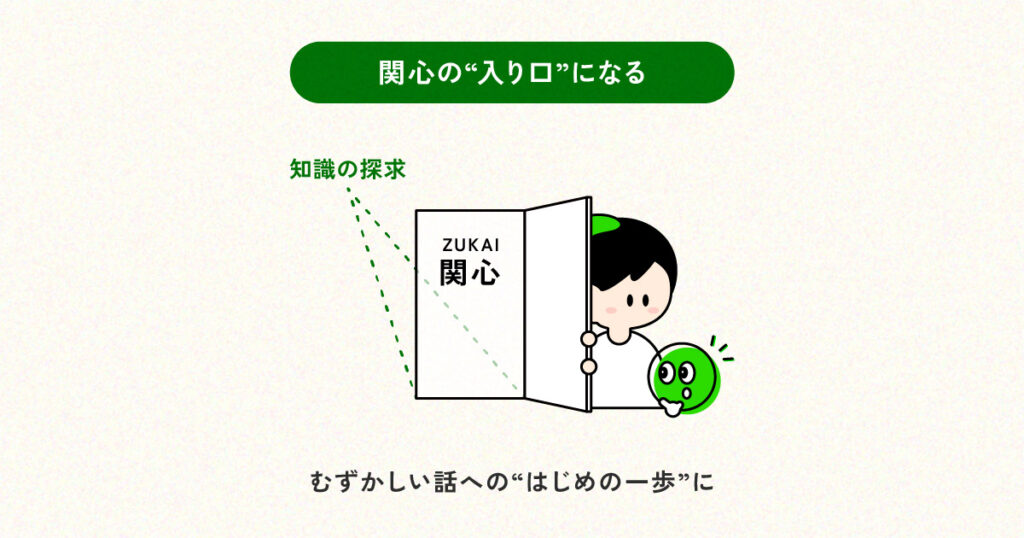

関心の“入り口”になる

そしてもう一つの重要な役割が、「興味を引き出す入口になる」ことです。

難しいテーマほど、最初のハードルは高いもの。

でも図解があるだけで、「ちょっと見てみようかな」と思ってもらいやすくなります。

たとえば専門的な話題や抽象的な概念も、図で整理すれば「なんとなくわかるかも」という感覚を作れる。そこから「もっと知りたい」と関心が広がっていきやすいです。

つまり、図解は“知識への扉”を開くツール。読み手の心理的ハードルを下げて、理解や学びの最初の一歩を後押しします。

図解は「思考」と「伝達」の間をつなぐもの

ここまで紹介したように、図解は単なる「見やすい表現」ではありません。思考を整理し、他者に伝えるための“橋渡し”のような存在です。

言葉だけでは伝わりにくい構造や関係、温度感や距離感を、形や位置、線で“見える化”できる。それが図解の最大の強みです。

さらに、自分の頭の中を整理するときにも役立ちます。

図にすることで、「この話って、ここが抜けてるな」「順番が逆かも」といった気づきが得られる。

つまり図解は、“他人に伝えるため”だけでなく、“自分が理解するため”の道具でもあるんです。

まとめ:「図解」は“伝える”の最強の味方

- 全体像をひと目で伝えられる

- 関係性のニュアンスを表現できる

- 読み手が自分のペースで考えられる

- 興味を引き出す入り口になる

図解の力は、この4つに集約されます。言葉にするのが難しいとき、まずは“形にしてみる”。

それだけで、伝わるスピードも深さも大きく変わります。