図解やインフォグラフィックを作るときに、多くの人が悩むのが「どんなフレームで表現すべきか」という点です。

同じ情報でも、使う図解フレームによって伝わり方が大きく変わります。

今回は「数値を比較したいとき」「構造を整理したいとき」「順序を示したいとき」の3つの目的別に、適した図解フレームを整理しました。

これを知っておくだけで、資料作成やSNS投稿のわかりやすさがアップします。

図解を選ぶときの基本的な考え方

まず意識すべきは「伝えたい情報の性質」です。

- 数字を見せたいのか

- 構造を整理したいのか

- 流れや手順を示したいのか

この大きな目的を整理すれば、自然と図解フレームの選択肢が絞られてきます。やみくもに図形を並べるのではなく、「何を伝えたいのか」を起点にデザインすることが重要です。

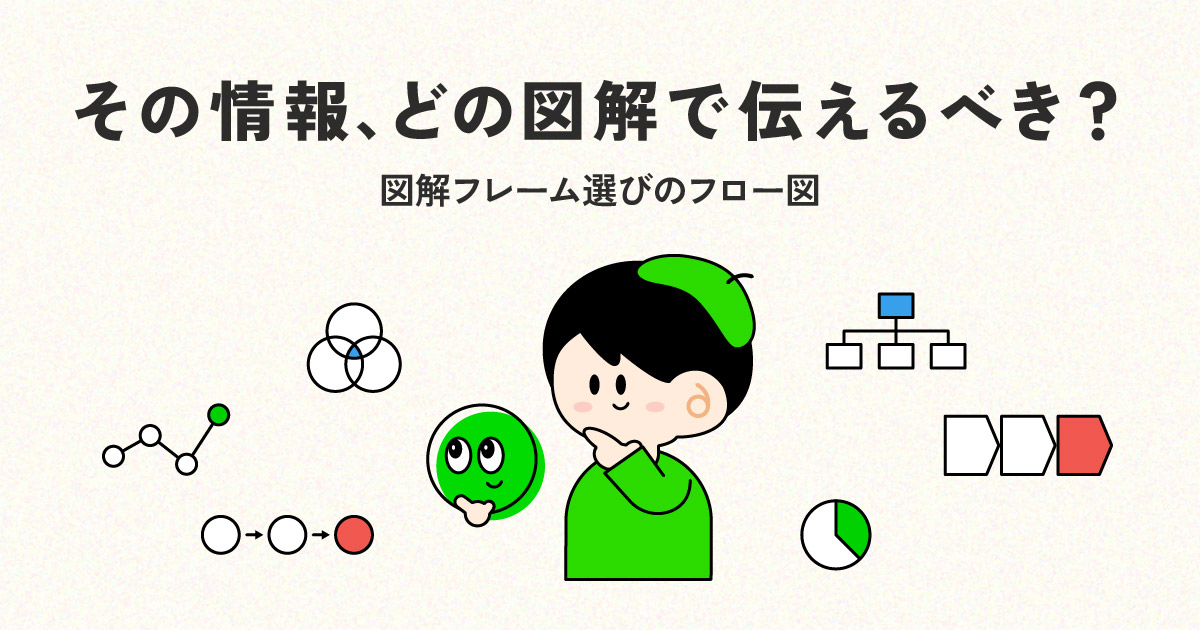

数値を比較したいときに使うべき図解

ビジネス資料やマーケティングのレポートでは「数字をどう見せるか」がよく課題になります。数値比較のときに適したフレームは以下の3つです。

棒グラフ

項目ごとの値を比較するときに最も使われるのが棒グラフです。

売上、顧客数、アクセス数など、複数の項目を横並びで比較したいときに効果的です。

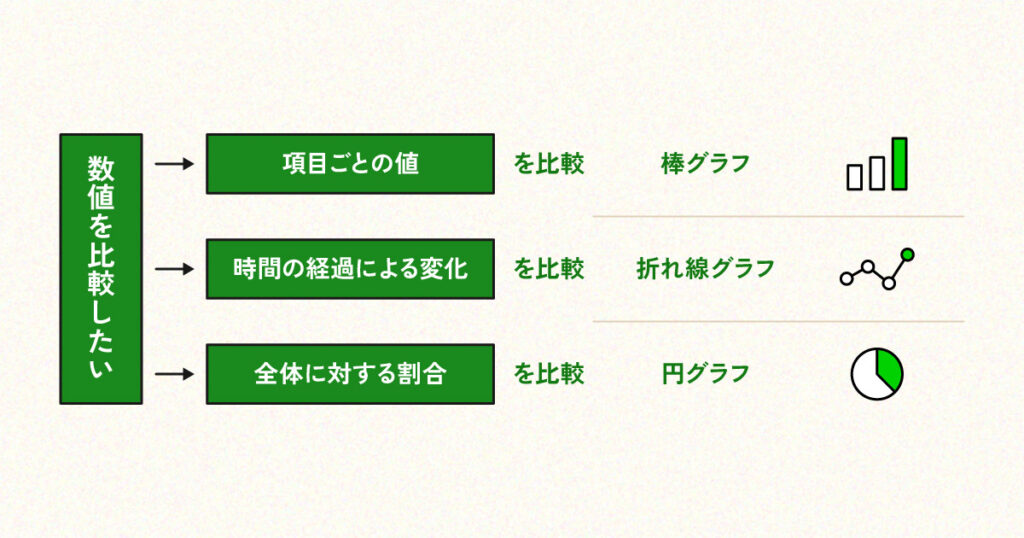

折れ線グラフ

時間の経過による変化を見せたいときに最適です。

売上推移や株価変動、アクセス数の推移など、時間軸と合わせて変化を見せたいときは折れ線を使いましょう。

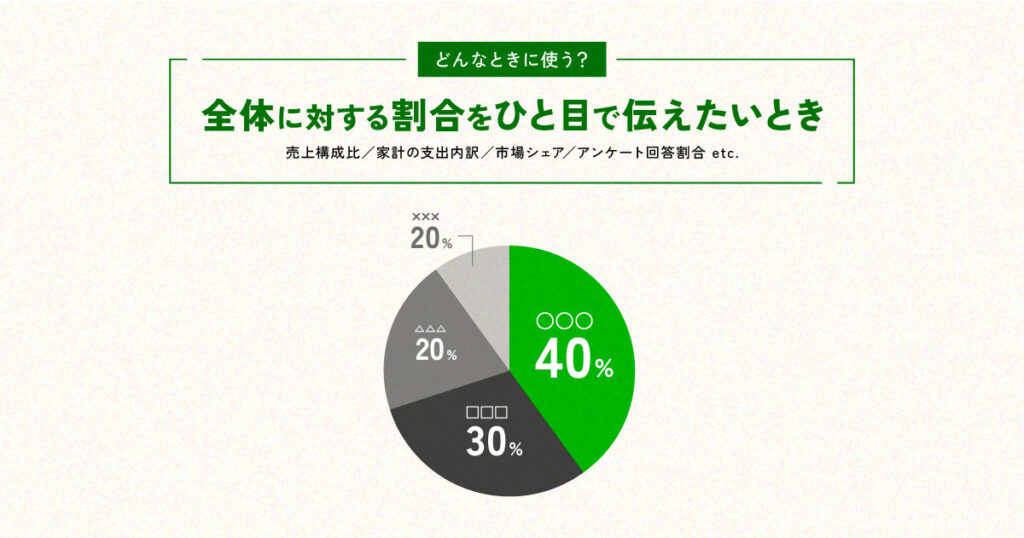

円グラフ

全体に対する割合を示すときに便利なのが円グラフです。

市場シェア、男女比、アンケート結果などの分布を視覚化するときに使います。

ただし、項目数が多いと逆に見づらくなるので注意。

構造を整理したいときに使うべき図解

次に「情報の構造を整理したい」ときです。多くの要素や関係性を一目でわかるようにするためには、以下のフレームが役立ちます。

リスト

項目を並列に整理したいときに使います。

箇条書きやチェックリスト形式で示すことで、シンプルに伝わります。特にタスクや条件の列挙に向いています。

階層構造図

上下関係や全体の構造を整理したいときに便利です。

会社の組織図、Webサイトのサイトマップ、商品カテゴリーの分類などに使われます。「上位」と「下位」の関係を明示できるのがポイントです。

ピラミッド

優先順位や段階を示すのに適しています。

マズローの欲求5段階説のように、下から上に向かう構造を表すときに効果的。基盤から成長していくイメージを伝えることができます。

ベン図

共通点や差異を整理するのに使います。

ABCに共通する部分、片方にしかない部分を直感的に示せるので、比較検討や特徴整理に最適です。

マトリクス

2軸を使って整理するフレームです。

縦軸・横軸を設定し、情報を4象限に分けて配置します。例えば「重要度×緊急度」でタスク管理を分類するケースなどが代表例です。

順序を示したいときに使うべき図解

最後に「順序を伝える」ケースです。プロセスや手順を理解してもらいたいときは、流れを示す図解フレームが有効です。

タイムライン

時間の流れを示したいときに使います。

歴史の年表、プロジェクトの進行スケジュールなど、過去から未来への流れを直線的に表現できます。

手順図

手順や工程を説明したいときは矢印でつなぐフロー図が最適です。

料理レシピの工程やシステム導入までのステップなど、実行のプロセスを段階的に示すのに向いています。

循環図

循環する流れを示したいときに使います。

例えば「PDCAサイクル」や「エコシステム」など、繰り返しの構造を表現するのにぴったりです。

まとめ:図解選びは「目的」から逆算しよう

図解は「何を伝えたいのか」によって適したフレームが異なります。

数値を比較するなら棒グラフや折れ線グラフ、構造を整理するならピラミッドやベン図、順序を示すならタイムラインや手順図といった具合です。

この「図解フレーム選びのフロー」を覚えておけば、資料作成で「どんな図を使えばいいのか迷う」時間がぐっと減ります。

そして相手に伝わりやすいアウトプットを実現できるはずです。

資料を作るとき、このフロー図を思い出してみてください。情報がきっとスッキリ整理され、伝わる図解が完成します。