図解やインフォグラフィックの世界では、さまざまな形があります。その中でも特に定番なのが「ピラミッド型」の図解です。

ピラミッド図は「階層」「重要度」「比率の違い」を直感的に表せるため、ビジネス資料や教育現場でもよく使われています。

この記事では、代表的なピラミッド図解を4種類取り上げて、それぞれの意味や特徴、使いどころを解説します。

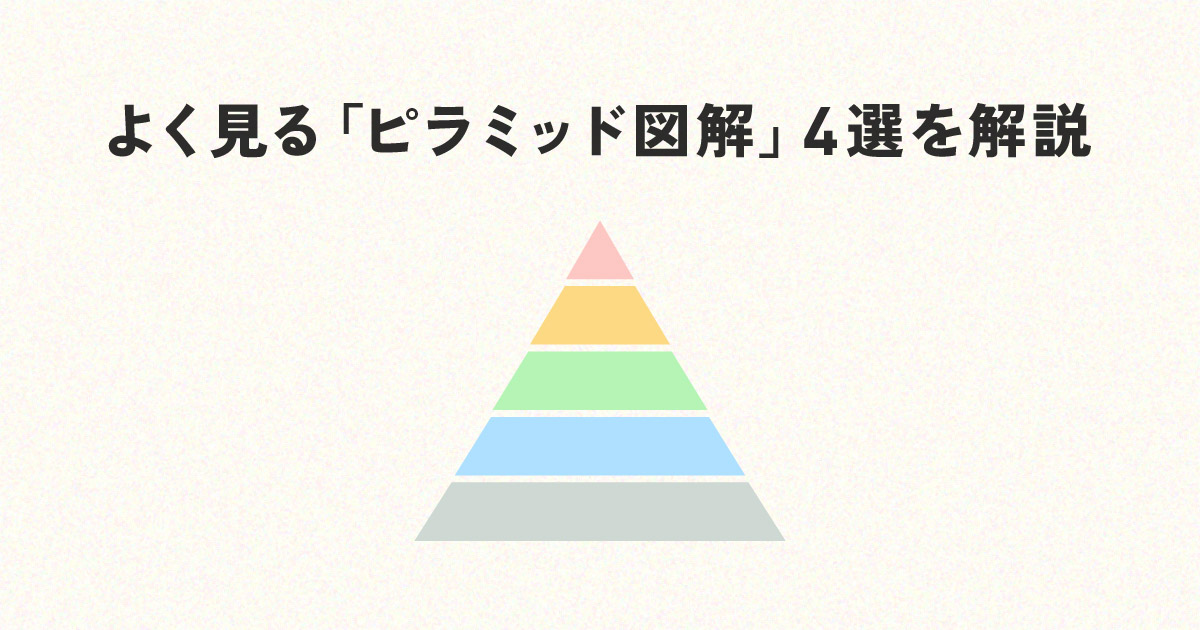

1. マズローの欲求5段階説

人間の基本欲求を表すピラミッド

心理学者マズローが提唱した「欲求5段階説」は、人間の行動原理を階層構造で表した有名な理論です。下から順に、

- 生理的欲求(食事・睡眠など生命維持に必要なもの)

- 安全欲求(住居や健康の安定)

- 社会的欲求(仲間や愛情)

- 承認欲求(他者からの評価)

- 自己実現欲求(夢や目標の達成)

という形で積み上がっています。

「下位が満たされると上位を目指す」という考え方が基本。

マーケティングや組織マネジメントでも応用され、「顧客がどの欲求段階にいるのか」を見極める視点として活用されています。

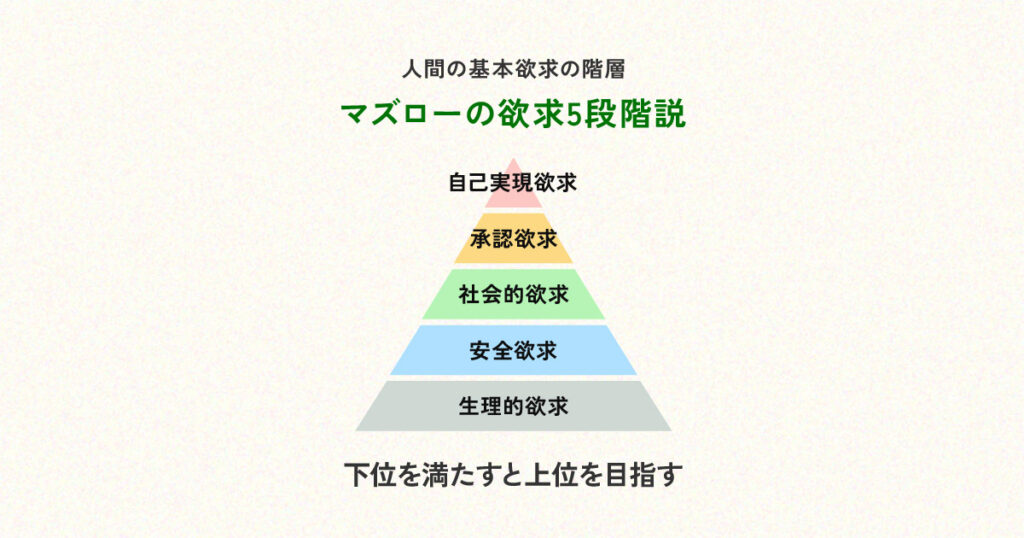

2. 富裕層ピラミッド

資産階層を直感的に表す図

経済や金融の分野でよく見かけるのが「富裕層ピラミッド」です。マス層から超富裕層まで、資産の多寡によって層を分けています。

一般的には以下のような分類です。

- マス層(平均的な消費者層)

- アッパーマス層(資産をある程度持つ層)

- 準富裕層(金融資産が数千万円単位)

- 富裕層(資産1億円以上)

- 超富裕層(数十億〜数百億規模)

「上に行くほど少数・高資産」という特徴があり、金融サービスや高級商品のターゲティングに使われます。投資やマーケティングの世界では必須のフレームワークです。

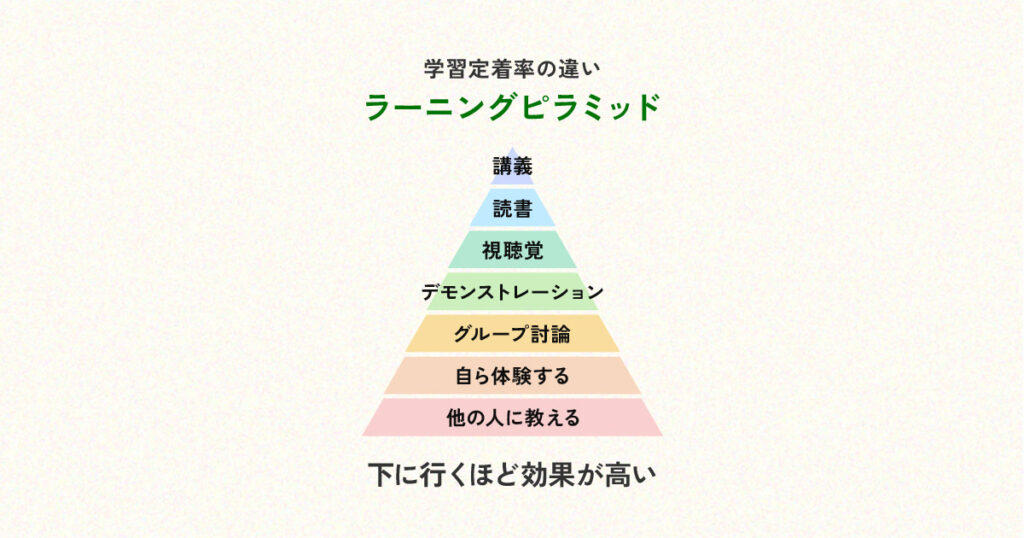

3. ラーニングピラミッド

学習定着率を示す図解

教育分野で有名なのが「ラーニングピラミッド」。学習方法によって「どれくらい知識が定着するか」を示しています。

- 講義:5%

- 読書:10%

- 視聴覚:20%

- デモンストレーション:30%

- グループ討論:50%

- 自ら体験する:75%

- 他の人に教える:90%

というように、下に行くほど学習効果が高いとされています。

つまり「インプットよりアウトプット」が大事だということ。勉強法を考えるときに参考になるピラミッド図解です。

4. マーケティングファネル

購買までのプロセスを逆三角形で表す

最後は「マーケティングファネル(購買ファネル)」。認知 → 興味関心 → 比較検討 → 購入 という流れを逆ピラミッドで表します。

上の層は多くの人が含まれますが、下に行くほど人数が少なくなるイメージです。そのため「ファネル=漏斗(ろうと)」と呼ばれます。

例えば、SNSで商品を知った人のうち、実際に買う人はごく一部。だからこそマーケティング施策では「どの段階で離脱が多いのか」を分析することが重要になります。

ピラミッド図解が選ばれる理由

ここまで4つの定番ピラミッド図解を紹介しました。共通しているのは「階層構造を直感的に理解できる」という点です。

ピラミッド図が選ばれる理由は大きく3つあります。

- 視覚的にわかりやすい

広がり・縮小・高さなどでイメージが伝わる。 - 段階を表現しやすい

「下から上へ」「多から少へ」など、順序や質の違いを整理できる。 - 応用が効く

心理学・教育・経済・マーケティングなど幅広い分野で使える。

まとめ

ピラミッド図解は「シンプルだけど応用範囲が広い」強力なデザイン手法です。

- マズローの欲求5段階説 → 人間心理の理解

- 富裕層ピラミッド → 経済・資産の分類

- ラーニングピラミッド → 効果的な学習法の整理

- マーケティングファネル → 購買プロセスの可視化

というように、それぞれの目的に応じて使い分けることができます。

あなたが次に図解を作るときも、「ピラミッド型が合っているか?」を考えると、より伝わりやすい資料になるはずです。

今回の記事は「よく見るピラミッド図解4選」をテーマに解説しました。図解やインフォグラフィックに興味のある方は、ぜひピラミッド図の使いどころを押さえてみてください!