「ベン図」と聞くと、学生時代の数学の授業を思い出す人も多いかもしれません。

しかし、この“重なり”を使って複数の要素の関係性を見える化できる手法は、ビジネスやデザイン、SNS発信など、実は日常のあらゆる場面で役立ちます。

この記事では、図解デザイナーの僕が、実際に使っている「ベン図活用パターン」を8つに分けてご紹介します。

「なんとなく知っているけど、具体的にどう使えばいいか分からない…」という人は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

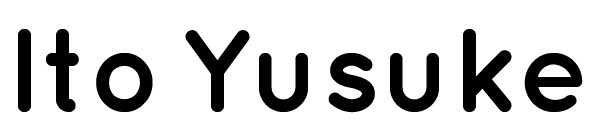

1. キャリア設計:天職を見つける

ベン図の定番とも言えるのが「好き × 得意 × 求められる」の3要素を重ねて、自分の“天職”を見つける使い方です。

好きなことだけを仕事にしても収入が安定しないこともありますし、得意なことでも需要がなければ仕事にはつながりません。

3つの円が重なる部分は、自分にとっても社会にとっても価値のある分野。キャリアを考えるときの整理におすすめです。

2. コミュニケーション:共通の価値観を探る

人と人が理解し合うためには、価値観の“重なり”を見つけることが大切です。

例えば、AさんとBさんがそれぞれ大切にしている価値観を2つの円に置き、重なる部分を「共通の価値観」として可視化します。

この部分が広ければ広いほど、お互いの理解や信頼関係も築きやすくなります。チームビルディングや恋人・夫婦間の話し合いにも使えます。

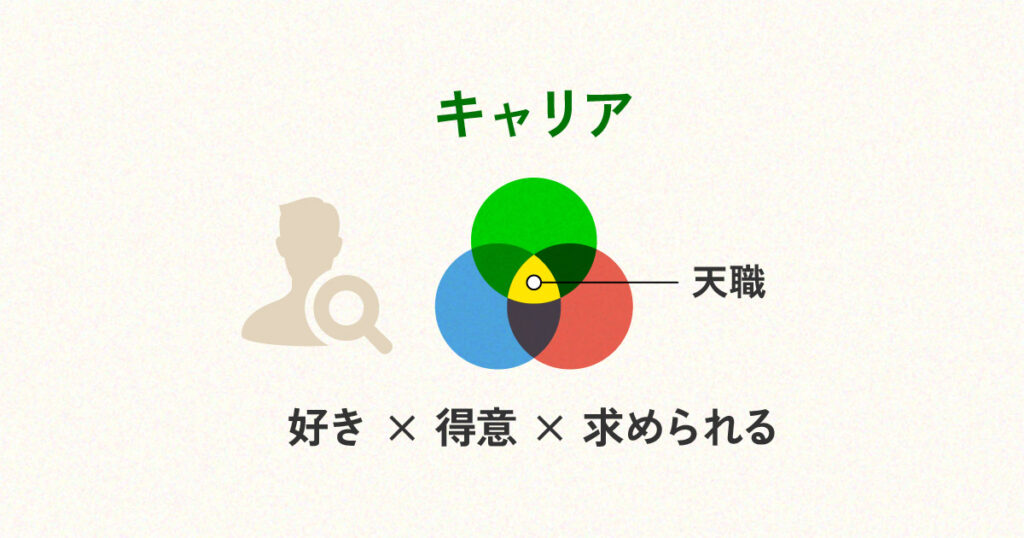

3. スキルの整理:自分の強みを見つける

「自分の強みがわからない」という人にもベン図は有効です。

例えば「デザイン」「イラスト」「発信力」という3つのスキルをベン図に置き、重なる部分を“強み”として定義します。

バラバラのスキルでも、組み合わせによっては独自性の高い価値になります。就活・転職・自己紹介資料などにも応用可能です。

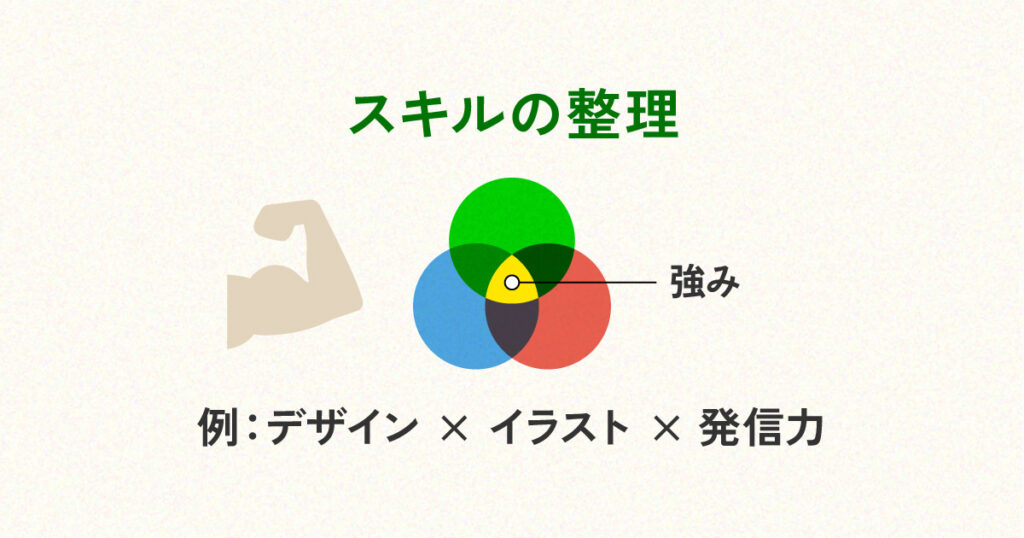

4. 企業理念:持続可能性を見える化

企業が掲げる理念やビジョンも、複数要素のバランスで成り立っています。

例えば「経済発展」「環境配慮」「社会公平性」という3つの円を重ね、共通部分を“持続可能性”として表す方法。

SDGsのような概念を社内外に説明するときに、ベン図を使うと一目で理解されやすくなります。

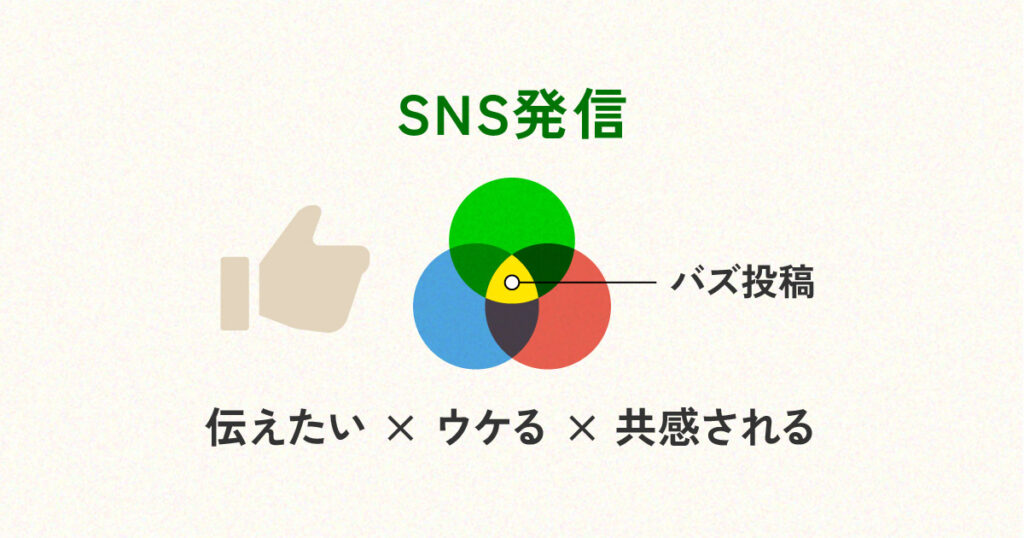

5. SNS発信:バズ投稿を狙う

SNS運用でもベン図は活躍します。

「伝えたい」「ウケる」「共感される」という3つの条件が重なったとき、その投稿は“バズる可能性”が高まります。

逆に、どれかが欠けていると拡散は伸びにくくなります。投稿の企画段階でベン図を使って条件チェックをするのもおすすめです。

6. 事業戦略:独自の提供価値を明確化

「顧客ニーズ」と「自社の強み」を2つの円に置き、重なる部分を“独自の提供価値”として定義します。

これにより、競合との差別化ポイントが明確になり、マーケティングメッセージもぶれにくくなります。

特に新規事業やサービス立ち上げ時に有効なフレームです。

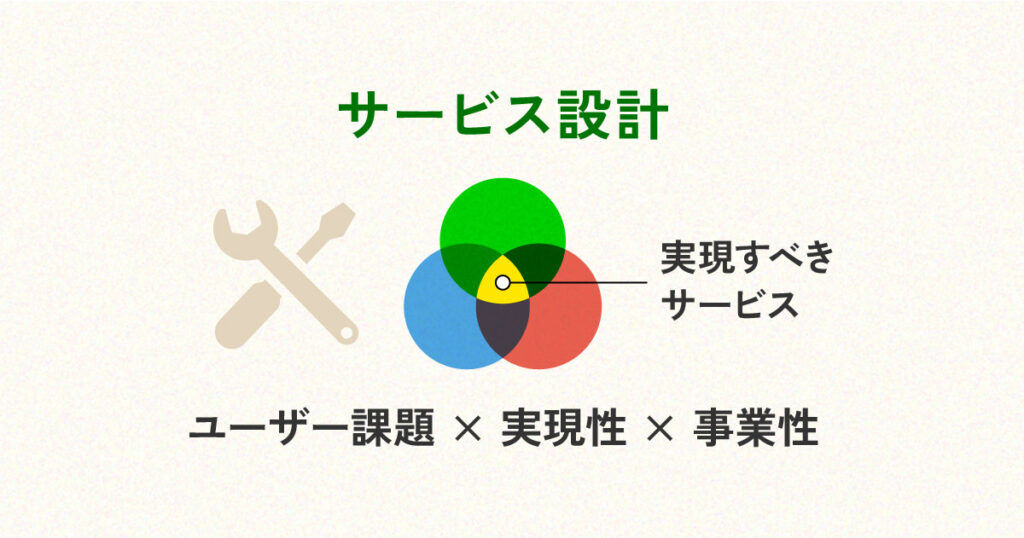

7. サービス設計:実現すべきサービスを決める

サービス設計では「ユーザー課題」「実現性」「事業性」の3条件を満たすかどうかが重要です。

ベン図を使えば、アイデアのどこに欠けがあるかがひと目で分かります。

特にスタートアップや新規事業企画の段階で、この整理をしておくことで無駄な開発や失敗を防げます。

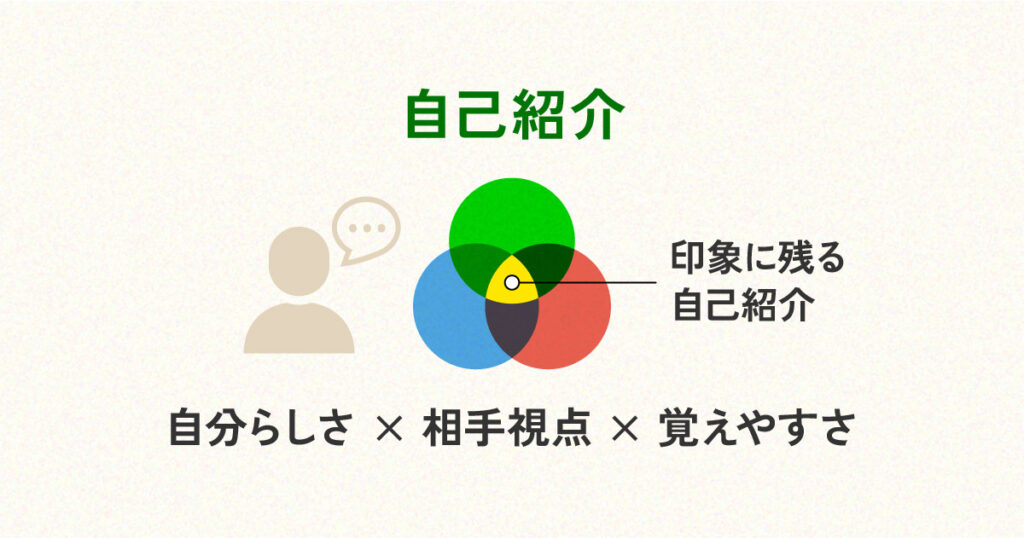

8. 自己紹介:印象に残る自分を作る

自己紹介を考えるときも、ベン図は役立ちます。

「自分らしさ」「相手視点」「覚えやすさ」という3つを重ね、その共通部分を自己紹介の核にします。

相手の記憶に残る一言やエピソードを盛り込むことで、自己紹介がただの情報共有ではなく、印象づけの場に変わります。

まとめ:ベン図は“関係性の可視化ツール”

ベン図は単なる図形ではなく、複数の要素の“重なり”や“関係性”を直感的に理解させる強力なツールです。

今回紹介した8つのパターンは、キャリアやビジネス戦略、コミュニケーションやSNS発信など、幅広く応用できます。

ベン図をうまく使うコツは、

- 円に入れる要素を3つ以内に絞る

- 重なり部分の意味を明確に言語化する

- 色や配置で直感的にわかるデザインにする

ぜひ、日常や仕事の中で“共通点を見える化する”ために使ってみてください。