「とりあえず右向きの→を入れておけば OK」

そんな気持ちで矢印を置いてしまうと、図解は一気にチグハグになります。

矢印はただの飾りではなく「情報の関係性やストーリーを一瞬で伝える“言語”」です。この記事では 図解でよく使う矢印の意味を8つ に整理し、それぞれの役割とデザインのコツを解説します。

目次

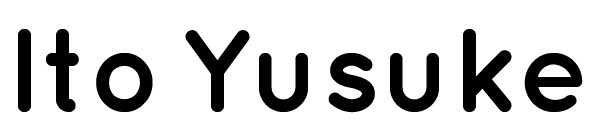

1. 流れ・プロセスを示す矢印

「時間の経過」「作業の順番」を伝える

企画→制作→公開のようにステップが直線で並ぶ場合に最適です。

- デザインのヒント

- 一本のライン上にステップを置くと視線が迷わない

- 等間隔に配置し、進行方向は左→右が基本(縦組みなら上→下)

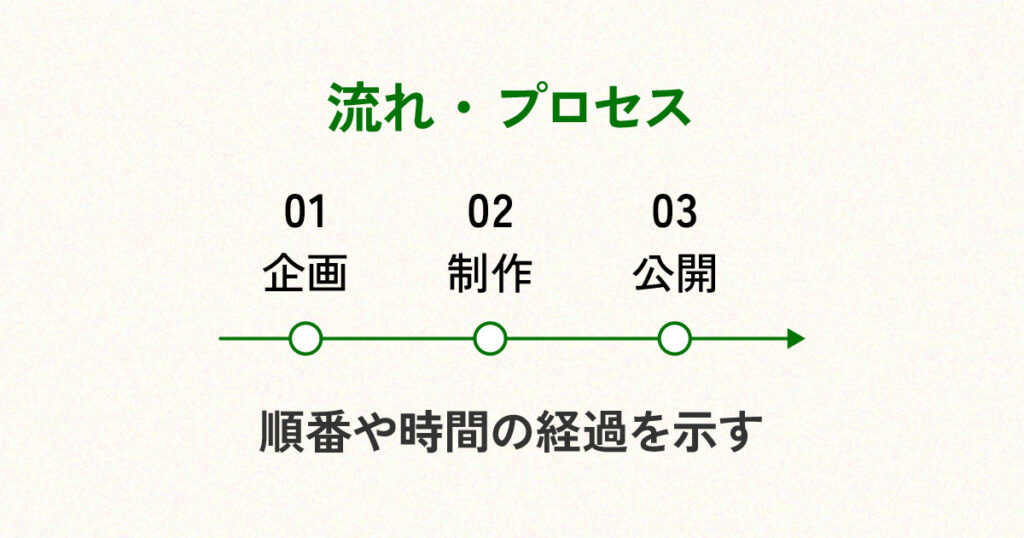

2. 因果関係を結ぶ矢印

「原因」から「結果」へ

「寝不足」→「効率低下」のようにAがBを引き起こす時に使用。

- デザインのヒント

- 「A」「B」を同じサイズで配置し、矢印だけで関係を表現

- 色は統一し、矢印の太さで因果の強さを強調すると分かりやすい

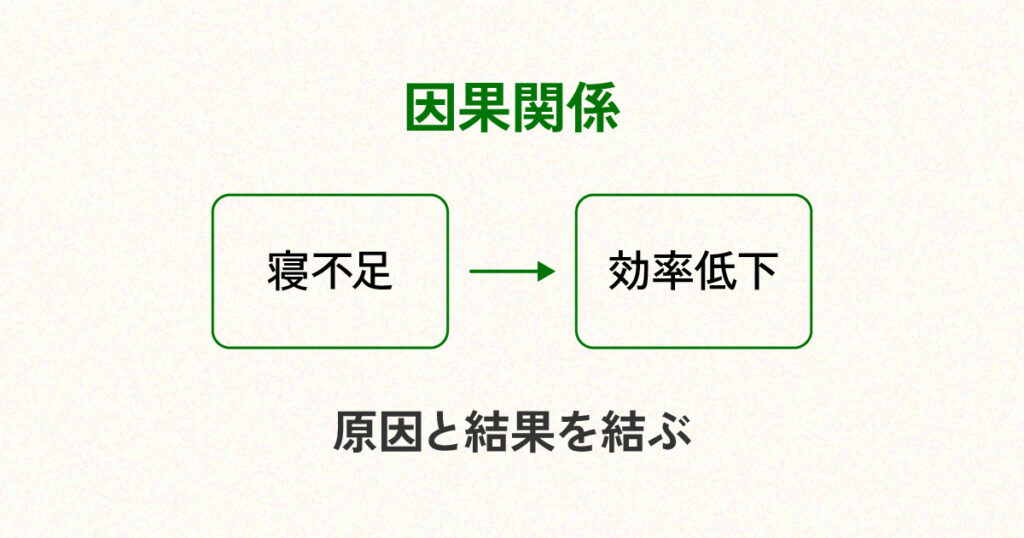

3. 目的・方向性を示す矢印

ゴールへ向かうベクトル

「改善施策 → 顧客満足向上」のように、到達点を際立たせたい時に便利。

- デザインのヒント

- 目的地を大きく・濃い色で描き、矢印で視線を誘導

- 方向性を示すだけなら一本太めの矢印で十分

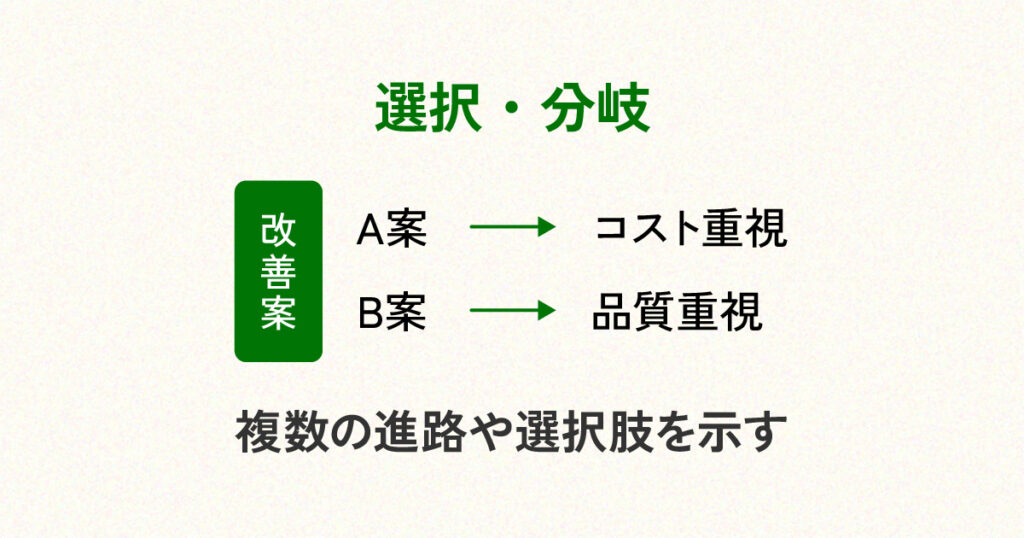

4. 選択・分岐を示す矢印

複数のルートを提示

A案→コスト重視、B案→品質重視のように意思決定の分かれ道を表現。

- デザインのヒント

- 交差点イメージで分岐点を明確に描く

- それぞれの矢印に色やラベルを付けて違いを強調

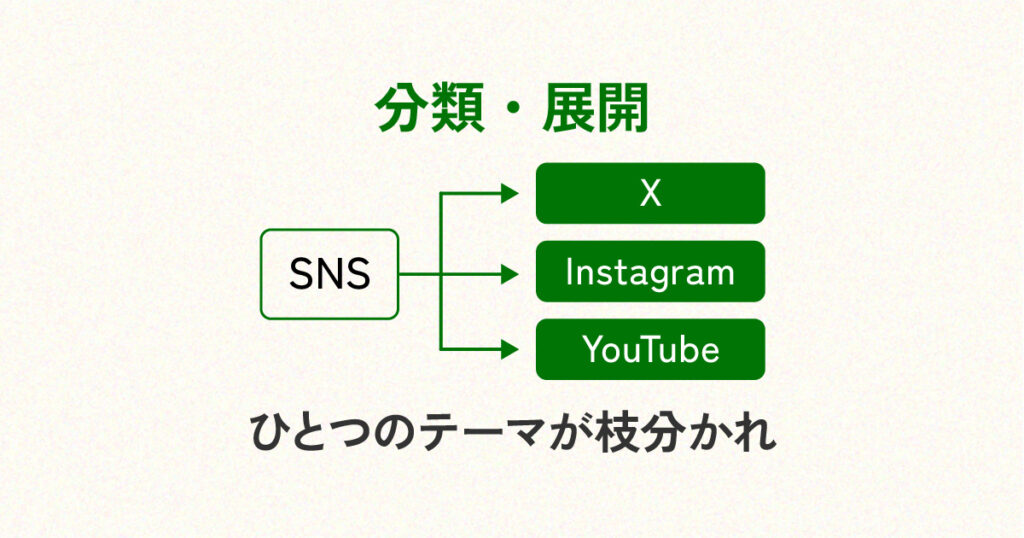

5. 分類・展開を示す矢印

一つのテーマが枝分かれ

SNS → X / Instagram / YouTube のように、カテゴリーを細分化する時に使用。

- デザインのヒント

- 矢印の根本をそろえて“幹”を演出

- 子要素はアイコンや色分けで視認性アップ

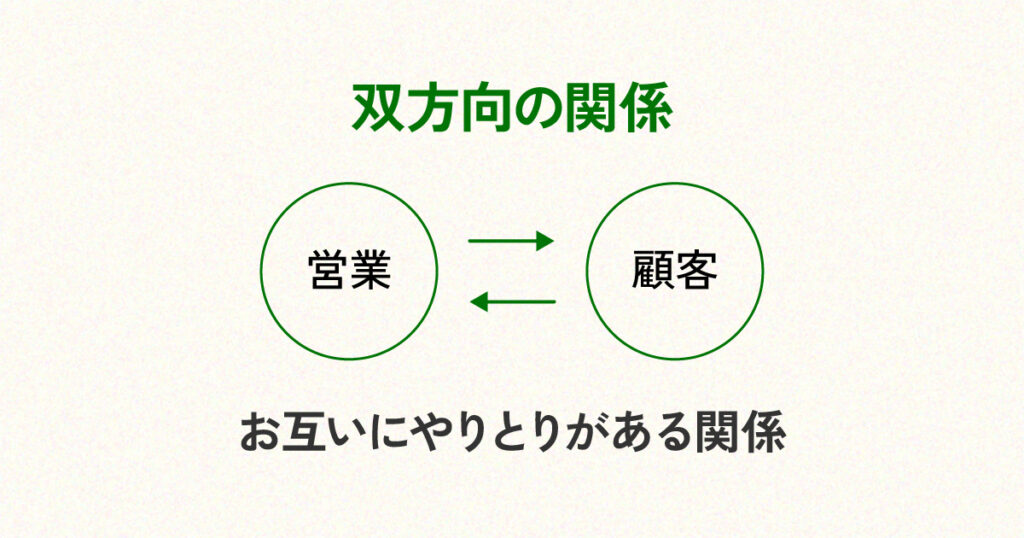

6. 双方向の関係を示す矢印

やり取りが行き来する状態

営業 ↔ 顧客 のように相互作用を示す場合は両矢印が鉄板。

- デザインのヒント

- 2本の平行矢印か、両端に矢を付けた1本でも OK

- キャプションに「協力関係」「フィードバック」など関係性を補足

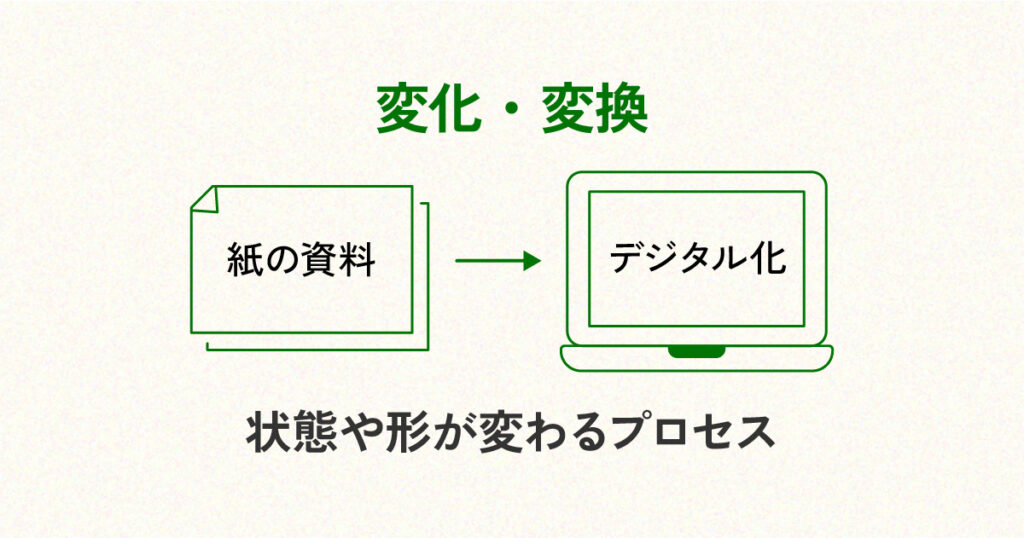

7. 変化・変換を示す矢印

形や状態が変わるプロセス

紙の資料 → デジタル化のようにBefore / Afterを示す時に最適。

- デザインのヒント

- 変化前後のビジュアルを並べ、色調を変えて対比効果を強める

- 「増える」「減る」は矢印の向きや大きさを変えて視覚化

8. 更新・進化を示す矢印

バージョンアップの流れ

旧システム → 新システムのようにアップデートを表すケース。

- デザインのヒント

- 「旧」「新」のラベルを必ず入れて誤解を防止

- 段階的な進化は階段状の矢印やタイムラインと組み合わせる

まとめ|矢印は“最小の言語”

矢印は「向き」と「形」だけで多くを語れる万能アイコンです。

しかし、意味を取り違えると情報設計そのものが崩れる危険もあります。

- 流れ・プロセス

- 因果関係

- 目的・方向性

- 選択・分岐

- 分類・展開

- 双方向の関係

- 変化・変換

- 更新・進化

この8パターンを意識するだけで、図解の説得力は劇的にアップします。

矢印を図解で使う時は「どういった関係性を伝えたいのか?」を考えて作ってみてください。