この記事では、「わかりやすい図解ってどう作ればいいの?」という方に向けて、図解の基本ステップを3つに分けて解説します。

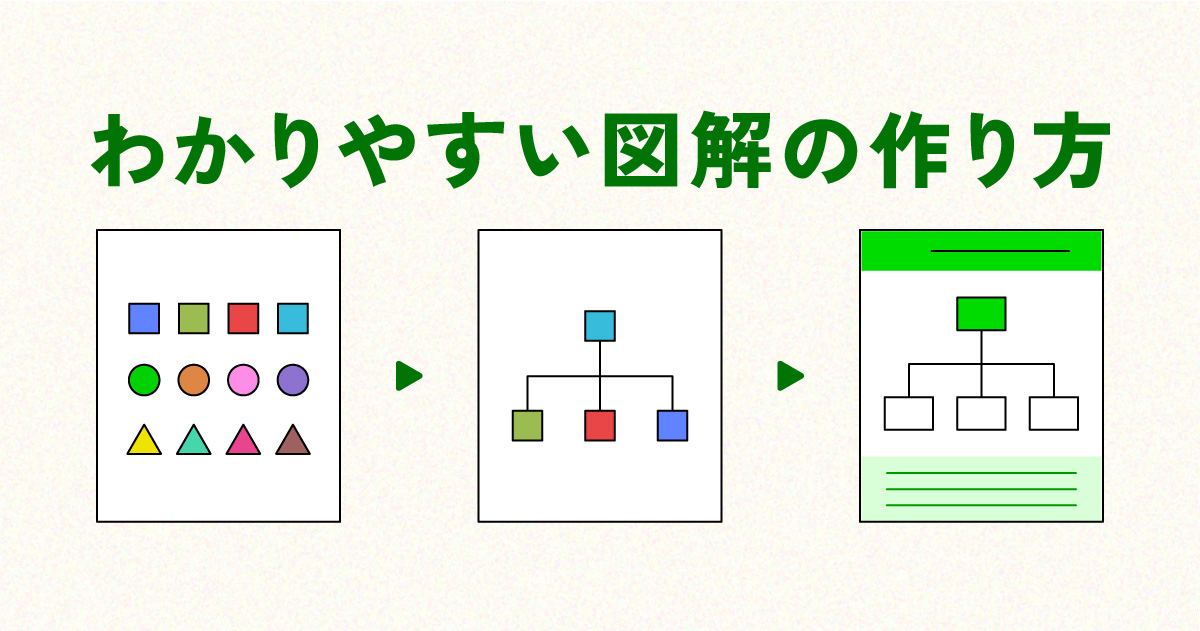

図解に必要なのは「3つの力」

図解を作るときに大切なのは、以下の3つの視点です。

① 情報を「整理する力」

まずは、伝えたい内容を整理するところからスタート。どんなに綺麗でおしゃれなデザインでも、情報がごちゃごちゃしていたら、そもそも伝わりません。

- 不要な情報を削る

- グループに分ける

- コンパクトにまとめる

この3点を意識してみましょう。

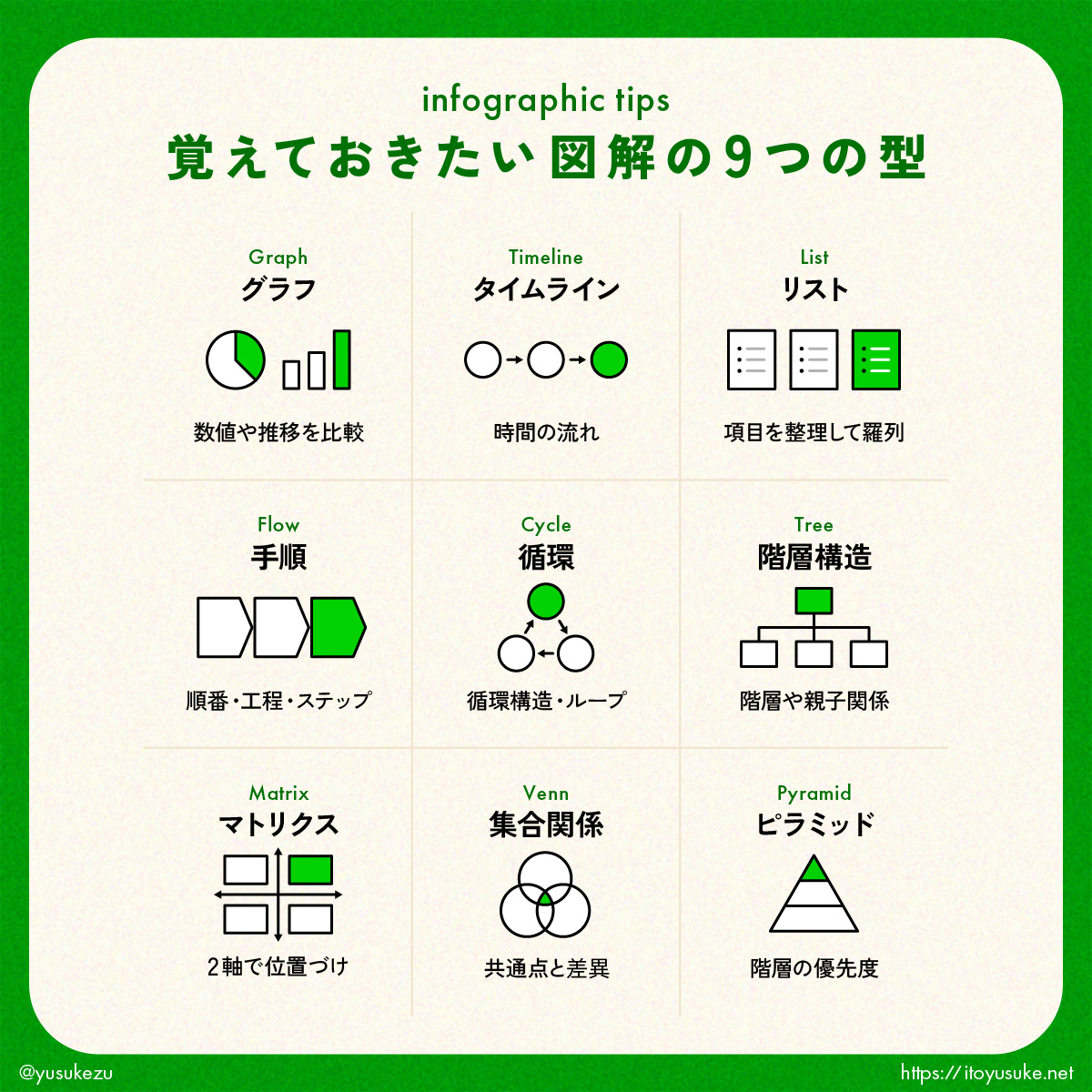

② 情報を「構造化する力」

整理された情報を、図として組み立てていくステップです。並べる順番や関係性の見せ方を決めることで、「一目で伝わる」図解になります。

- どの情報同士が関係している?

- どの順番で見せたい?

- 当てはめる図解の型は?

など、自分なりのロジックを持つことがポイントです。

③ 情報を「伝える力」

最後は「見た目」の工夫。同じ内容でも、伝え方ひとつで印象は大きく変わります。

- 重要な情報を目立たせる

- 配色・文字サイズで視線を誘導する

- 一瞬で伝わるレイアウトに整える

「伝えるデザイン」に仕上げることで、図解の効果はぐっと上がります。

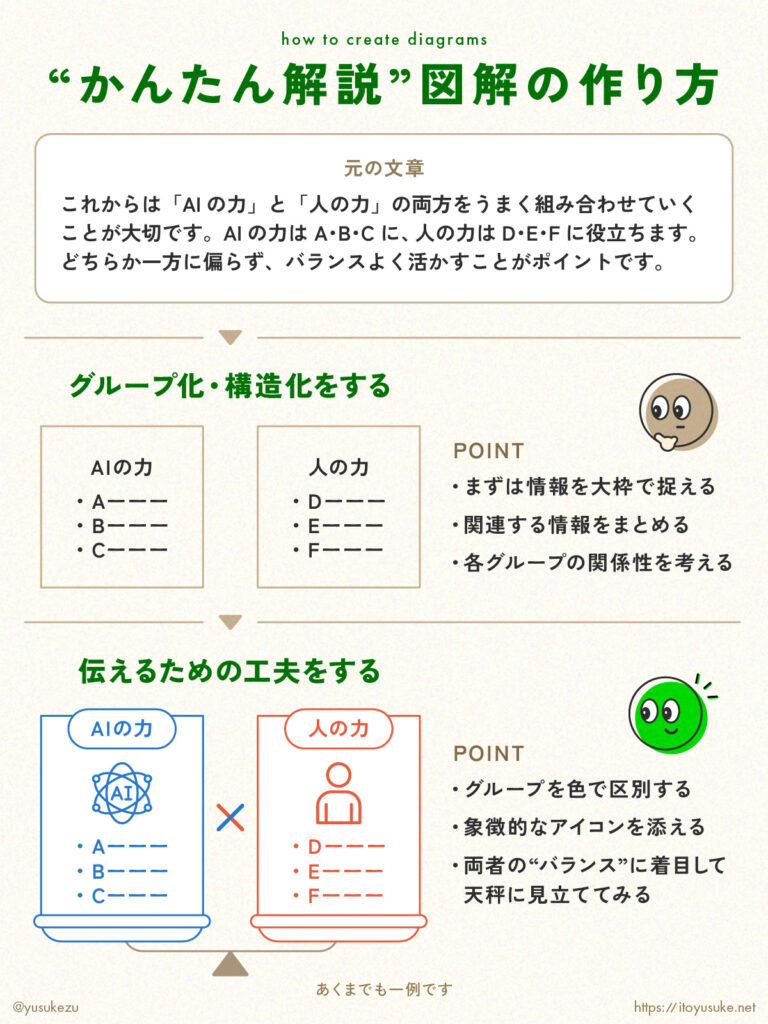

実際の図解化プロセス|例を見ながら解説

ここからは、実際の例をもとに図解の作り方を解説します。

元の文章

これからは「AIの力」と「人の力」の両方をうまく組み合わせていくことが大切です。AIの力はA・B・Cに、人の力はD・E・Fに役立ちます。どちらか一方に偏らず、バランスよく活かすことがポイントです。

このままだとちょっと分かりにくいですね。

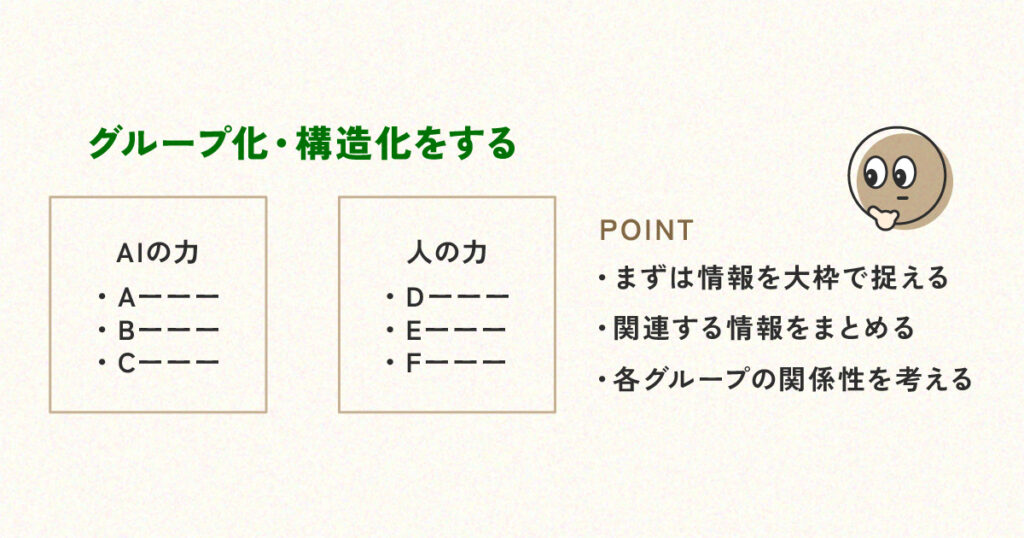

ステップ①:グループ化・構造化する

まず、「AIの力」「人の力」をそれぞれのグループとして分けます。その上で、それぞれの特徴(A〜F)を箇条書きで整理。

この時点で、「2つの視点があるんだな」という構造が見えてきます。

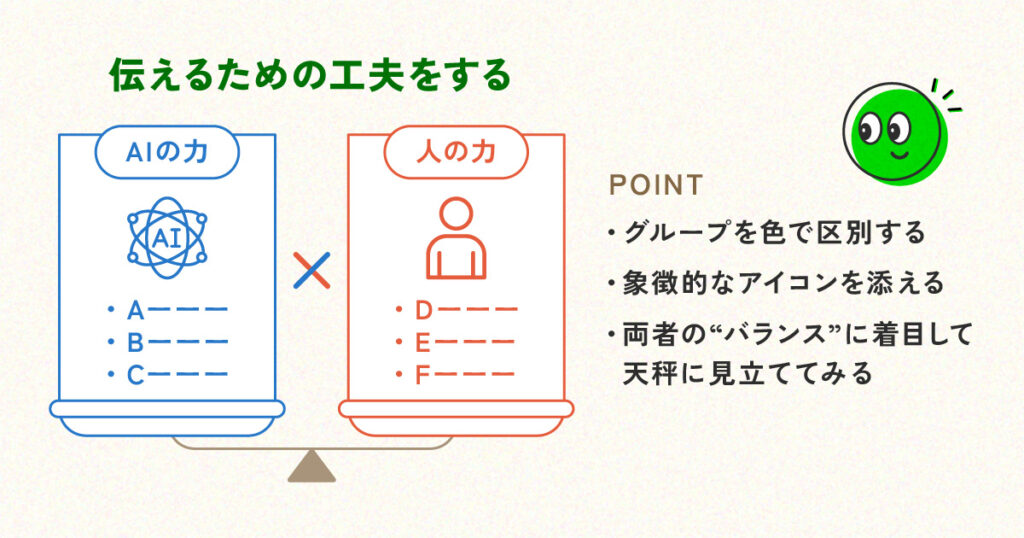

ステップ②:伝えるための工夫をする

次に、

- アイコンで違いを示す

- 色でグループを分ける

- 左右に並べて比較できる形にする

といった工夫を加えることで、一瞬で内容が伝わる図解に仕上がります。

このように、「整理」→「構造化」→「伝える工夫」というステップを踏むと、ぐっとわかりやすくなるのです。

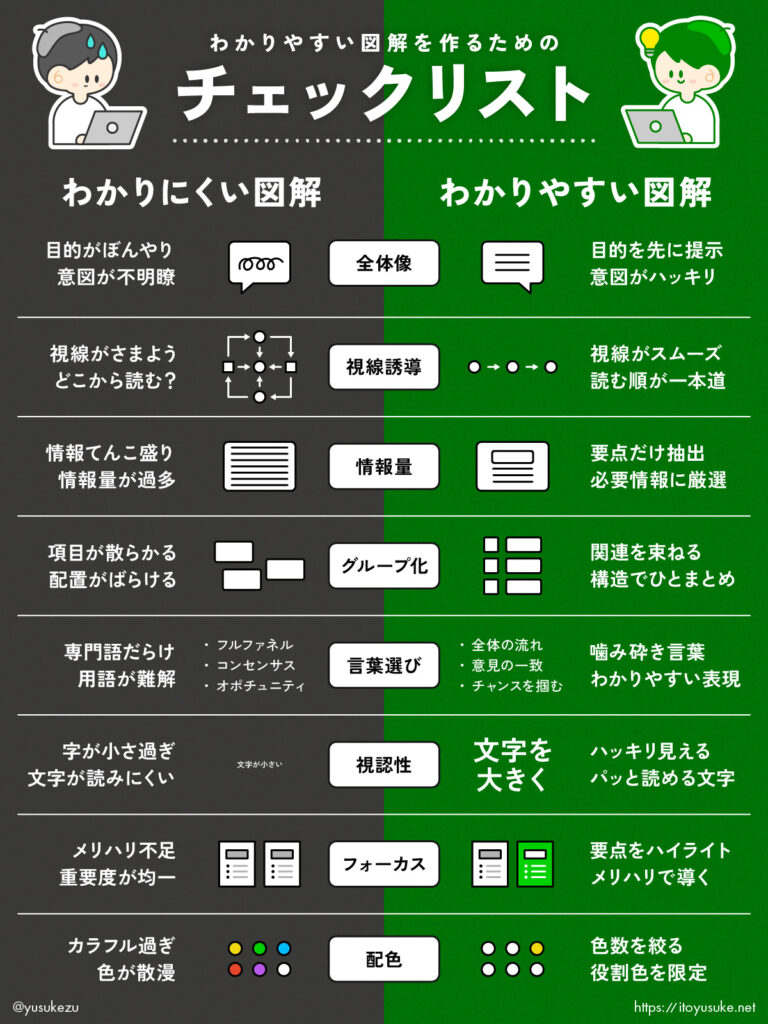

4. 図解を作るときのチェックリスト

最後に、図解制作の際に確認したい「チェックポイント」をまとめます。

| チェック項目 | NG状態 | OK状態 |

|---|---|---|

| 意図が明確か | 目的がぼんやり | 最初に目的を提示 |

| 視線が通るか | 読み順が不明 | 誘導線がある |

| 情報量は適切か | 詰め込みすぎ | 要点を絞って厳選 |

| 配置は整っているか | バラバラ | 関連ごとにまとめる |

| 言葉は伝わるか | 専門用語だらけ | わかりやすい表現 |

| 読みやすいか | 小さすぎる文字 | パッと読める文字サイズ |

| 情報の強弱はあるか | メリハリ不足 | 重要箇所をハイライト |

| 色の使い方は? | カラフルすぎる | 色数を絞って明確に |

このチェックリストを使うだけでも、図解のクオリティが格段に上がります◎

まとめ|図解を作る3ステップ

- 伝えたい情報を整理する

- 情報の関係性を構造化する

- 見た目を整え、伝える工夫を加える

この3ステップを意識するだけで、「伝わる図解」の精度は大きく変わります。まずは身近なテーマで、1枚の図解を作ってみてください。