グラフを作るとき、「色はなんとなく選んでいる」という人、多いのではないでしょうか?実は、色の使い方ひとつでグラフの伝わり方は大きく変わるんです。

本記事では、グラフを見やすく・わかりやすくするための色使いについて、図解デザイナー視点でわかりやすく解説します。

- グラフで何を伝えたいのか明確にしたい

- プレゼンや資料作成で説得力を上げたい

- グラフに“意図”を込めたい

そんな方に向けて、「色で伝えるグラフデザインの基本」を解説します。

なぜ、グラフの色使いが大事なのか?

グラフは、情報を視覚的に伝えるツールです。

でも、ただ色をつけただけでは、見た目は整っていても“意図”までは伝わりません。

色は、“目立たせる”だけでなく、“伝えたい内容に注目を集める”ための重要な要素。

そのためには、「何を強調したいか?」をまず明確にする必要があります。

グラフの色使いでよくある間違い

❶ 全部の項目をカラフルにしてしまう

「全部に違う色をつけた方が見やすいでしょ?」と考えがちですが、

実は逆効果なことも。色の主張が分散し、どこに注目すればいいのか分かりにくくなるんです。

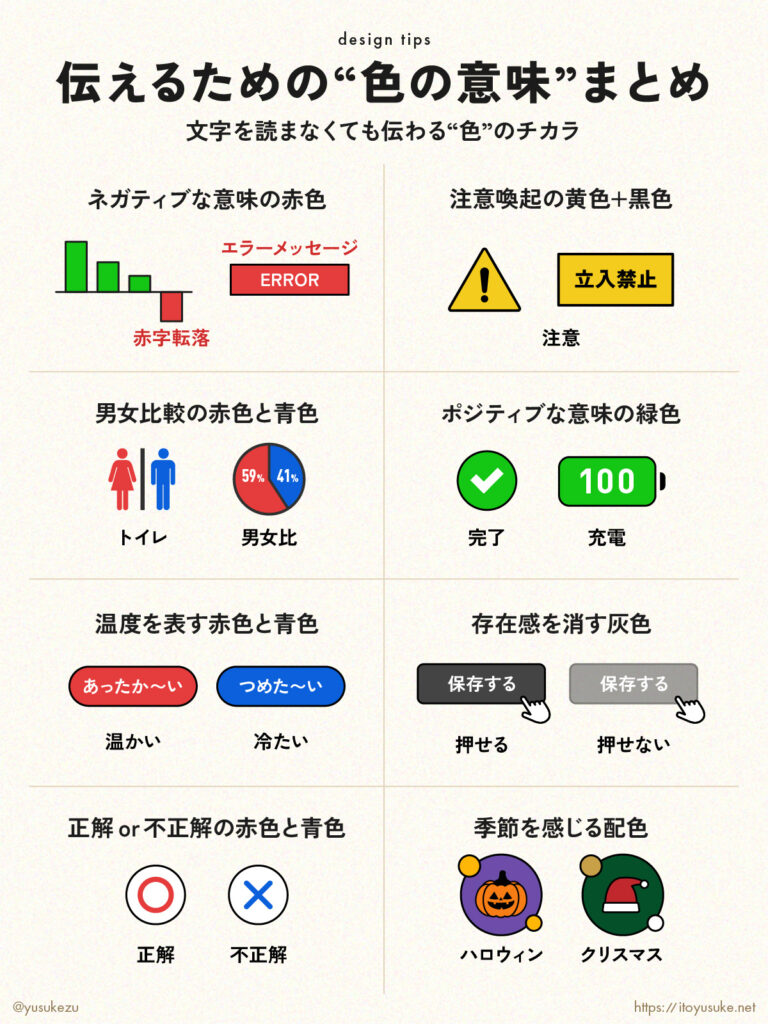

❷ 色の意味が曖昧

たとえば赤は「エラー」や「注意」、緑は「OK」や「完了」など、色には一般的なイメージがあります。

それに反する使い方をすると、誤解を与えてしまうことも。

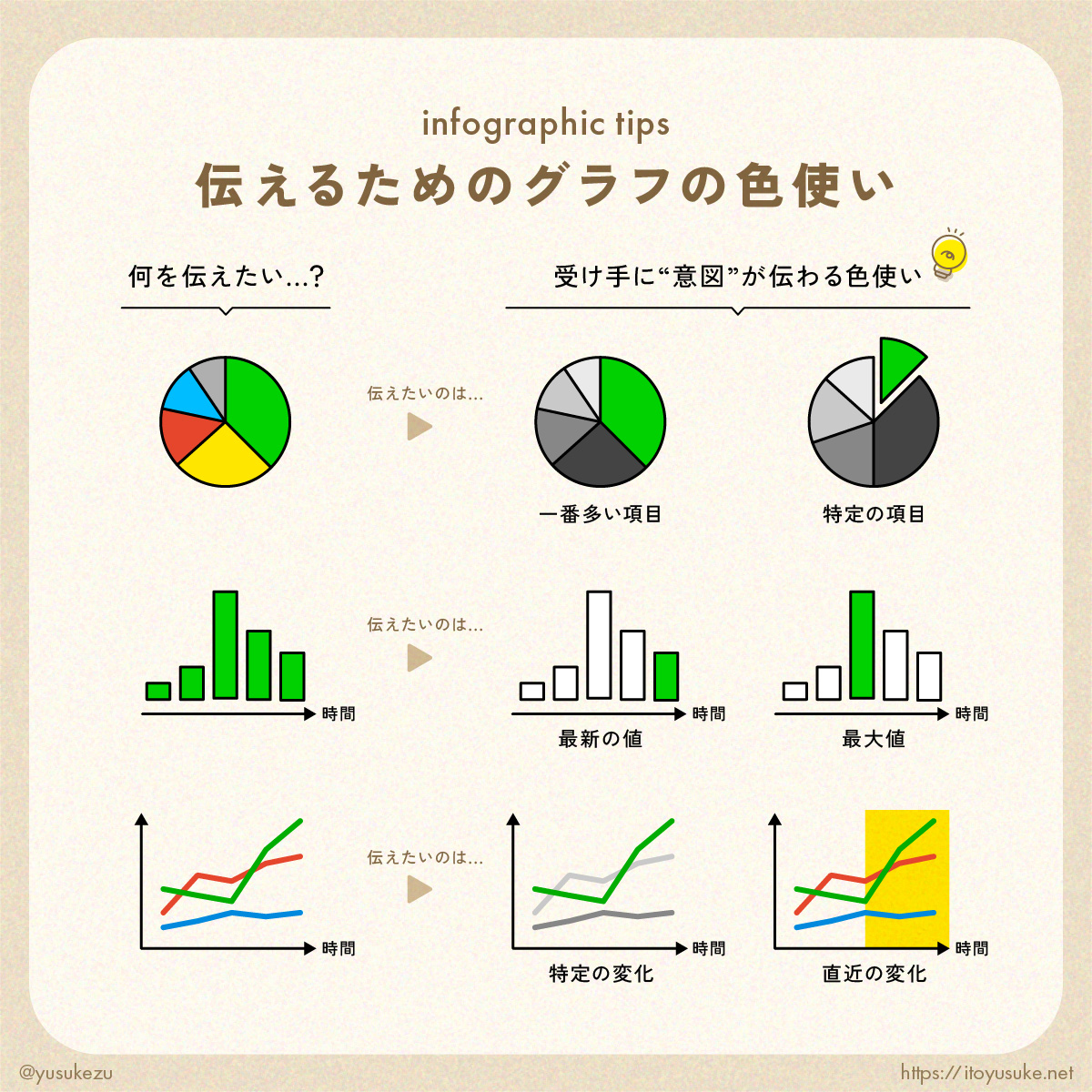

グラフの色使いの正解は?3つの具体例で解説

ここからは、よく使われる3つのグラフを例に「伝えたいことに合わせた色の使い方」を紹介します。

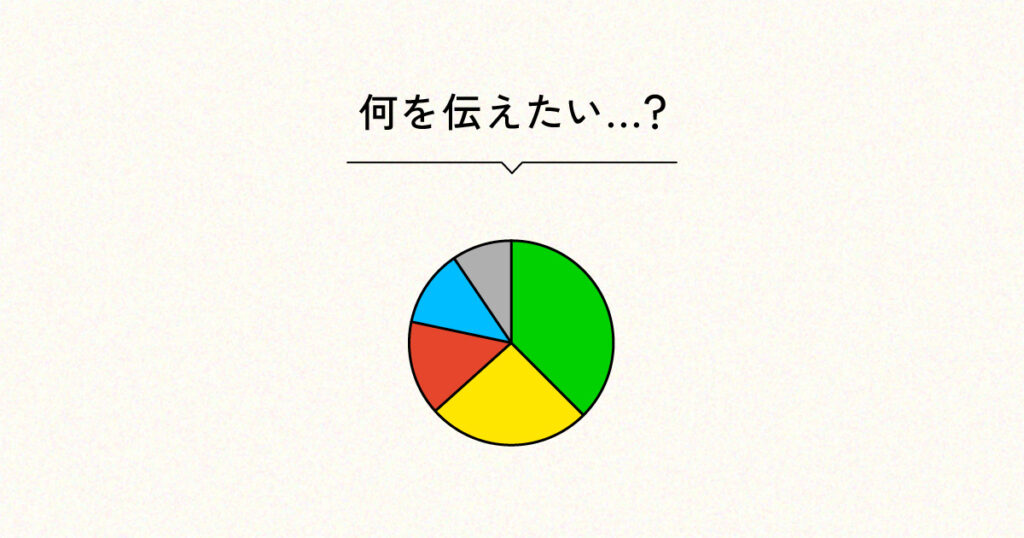

① 円グラフ:注目ポイントを明確にする

よくある失敗:

全ての項目に異なる色を使ってしまい、「どれを見てほしいか」が分からなくなる。

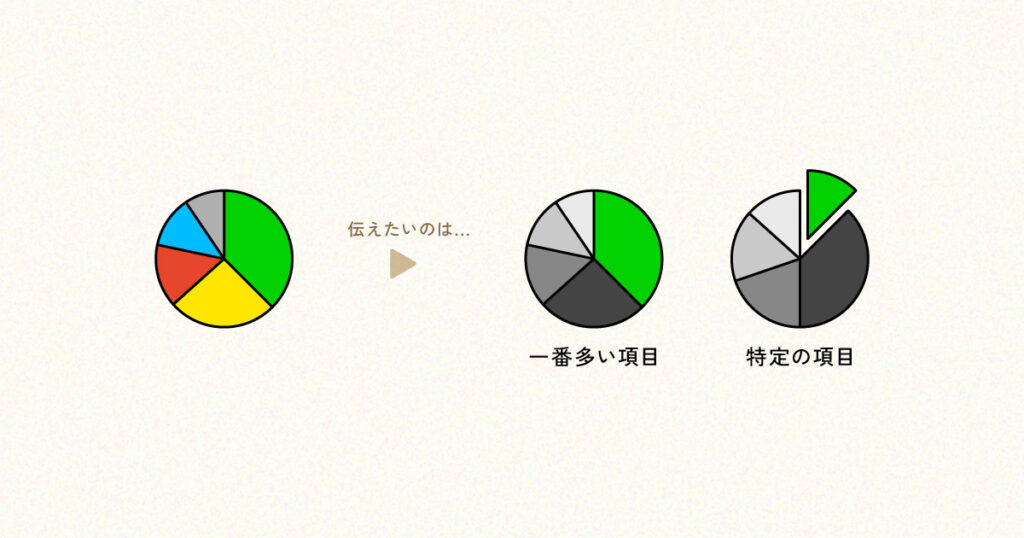

色使いのコツ:

- 一番多い項目を伝えたい場合:

→ その項目だけ色付きにし、他はグレーなどの無彩色に。 - 特定の項目に注目させたい場合:

→ 伝えたい部分だけ強調色に。他は淡く抑える。

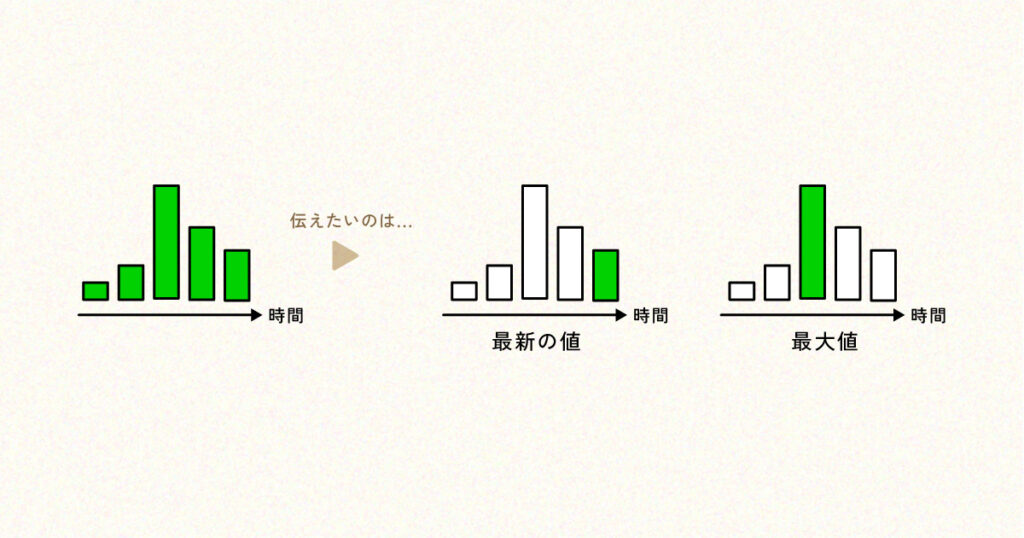

② 棒グラフ:最新の値や最大値を強調する

よくある失敗:

全ての棒に同じ色を使ってしまい、変化が読み取りにくくなる。

色使いのコツ:

- 最新の値を伝えたい:

→ 一番右の棒だけ色を変える(他はモノトーン)。 - 最大値を伝えたい:

→ 最も高い棒だけ強調色に。

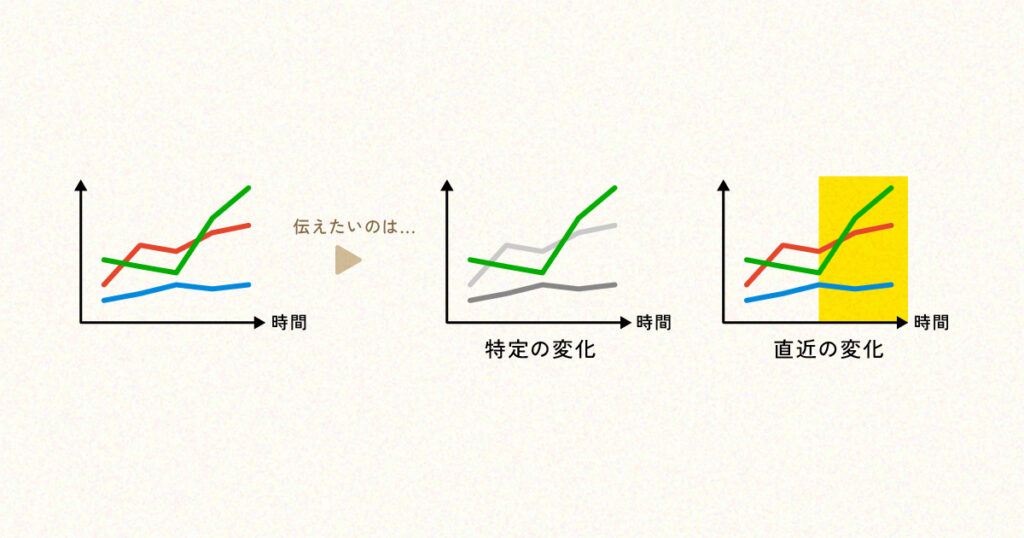

③ 折れ線グラフ:変化の流れに注目させる

よくある失敗:

すべての線に原色を使うと、どれが重要なのかが埋もれてしまう。

色使いのコツ:

- 特定の変化を伝えたい場合:

→ 伝えたい線だけカラーに、他はグレーに。 - 直近の変化を見せたい場合:

→ 注目区間に背景色やハイライトをつける。

色を使うときの3つの原則

色をうまく使うには、次の3つを意識してみてください。

① 強調はひとつに絞る

何を見せたいかを明確にし、「その部分だけ色をつける」。

情報のメリハリが生まれ、視線誘導がしやすくなります。

② 強調以外は抑える

目立たせない要素にはグレーや白などの“背景化”する色を使うのが基本。

ノイズを減らして、伝えたい部分が際立ちます。

③ 色は意味を持たせて使う

たとえば:

- 赤:注意・エラー・下落

- 緑:成長・良好・安定

- 青:冷静・信頼・データ

- 黄:警告・注目

など、色が持つイメージに合わせて使うと、受け手にも自然に伝わります。

まとめ|見やすく、伝わるグラフにするために

色は“飾り”ではなく、“意図を伝えるための道具”として活用することで伝わるデザインになります。

資料づくりやプレゼン、SNS投稿など…あらゆる場面で「見やすく、伝わる」グラフを意識してみてください◎