インフォグラフィックや図解は、情報にビジュアルの魅力を加えることで興味を持ってもらいやすくなるというメリットがあります。

メリットもあるのですが、インフォグラフィック作成の場合は特に、情報収集、ラフ作成、デザイン、そして最終的なファクトチェックと、多くの時間と労力がかかるのが現実。。。

「もっと効率的に、質の高いインフォグラフィックを作りたい」

そんな悩みを解決する鍵となるのが、近年目覚ましい進化を遂げている**AI(人工知能)**の活用。AIをアシスタントとして使うことで、AIによって作業を効率化するだけでなく、質も高めることができます。

この記事では2025年4月現在において、実際に僕がインフォグラフィックを制作するにあたってどのようにAIを使っているのか、実際の作例も交えて解説します。おおまかな作成手順は以下の3ステップ。

- 情報収集とラフ作成(AI)

- インフォグラフィック作成(人間)

- ファクトチェックと改善(AI)

※(AI)の部分はAIに全部お任せという意味ではなく、アシスタントとしてサポートしてもらう使い方です。

※AIはChatGPT(Plus)を使用しています。

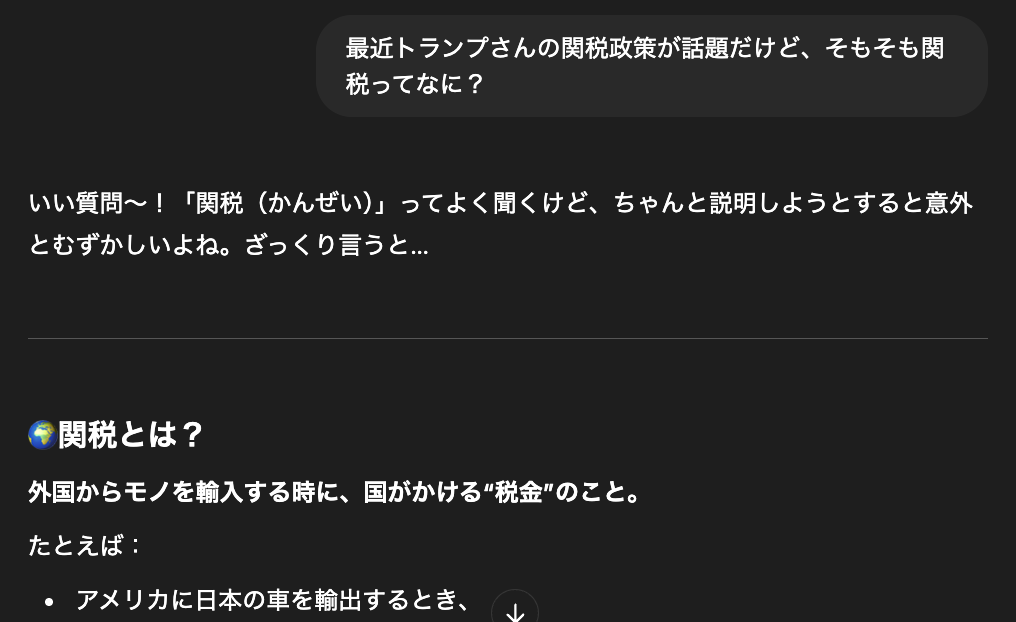

今回はこちらの記事で公開したこちらの「関税の基本」についてのインフォグラフィックの制作手順で解説していきます。

ステップ1:情報収集とラフ作成(AI)

インフォグラフィック作成の最初の難関は、テーマに関する正確な情報を集め、それをどのように視覚的に表現するかの骨子(ラフ)を考えること。この段階ではかなりAIの力を借りています。

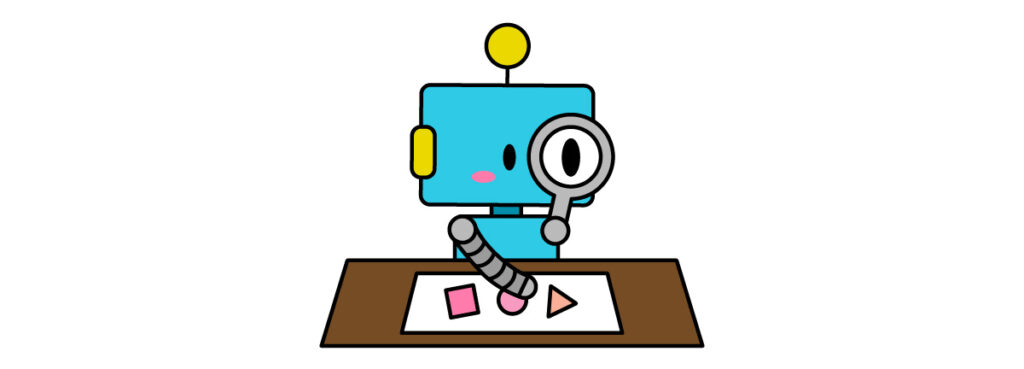

情報収集

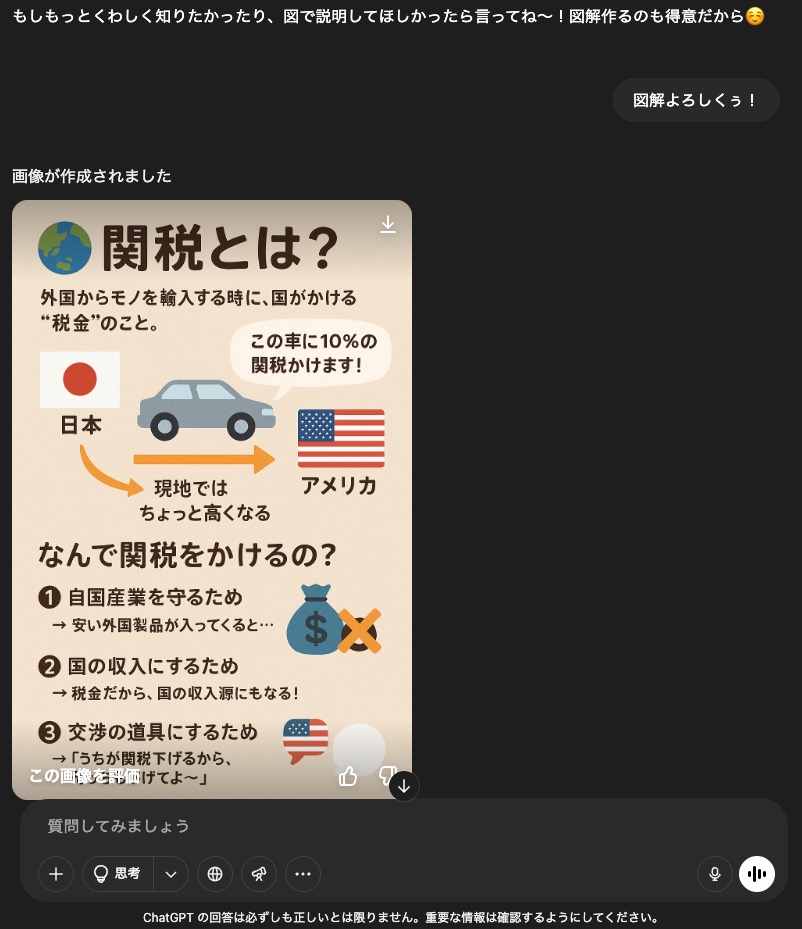

おおざっぱな疑問でもかなりわかりやすく網羅的に答えてくれてすごいです。。。

- 「〇〇って何?」など解説を求めるプロンプトを入力(必要であればさらに質問するなど壁打ち)

- AIが解説してくれるので、次は「それを図解化して」でラフ案を作ってもらう流れ

注意点: AIが提供する情報は、必ずしも最新または完全に正確とは限りません。情報については信頼できる情報機関から自分で検索して、最終的には多くの場合「出典」として参照元を明記する必要があります。

2. ラフ作成

ここまでわずか数分。できあがったインフォグラフィック(図解)の時点でかなりわかりやすいです…。

このステップでのAIの役割は、あくまでアイデアの壁打ち相手であり、リサーチと構成案作成のアシスタントです。AIが生成した情報を鵜呑みにせず、人間が主体となって情報の取捨選択や構成の骨子を固めることが重要です。

ステップ2:インフォグラフィック作成(人間)

AIに作ってもらったインフォグラフィックでもわかりやすく必要十分ではあるのですが少し文字化けしていたり、デザイン性を加えてわかりやすくしたり、イラストを追加したりと人間ができることはまだまだあります。

インフォグラフィックに限らず「デザインする」ということは、作り手の意図を加える意味合いもあります。

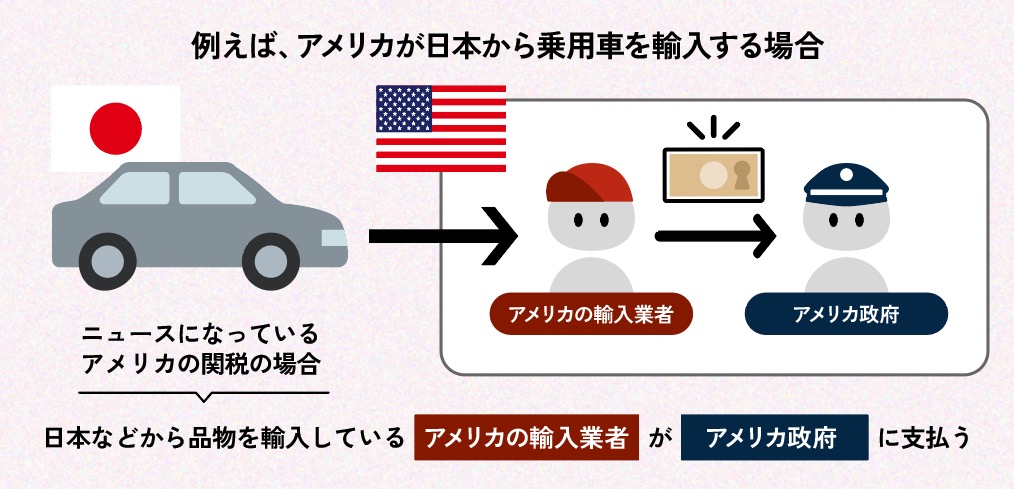

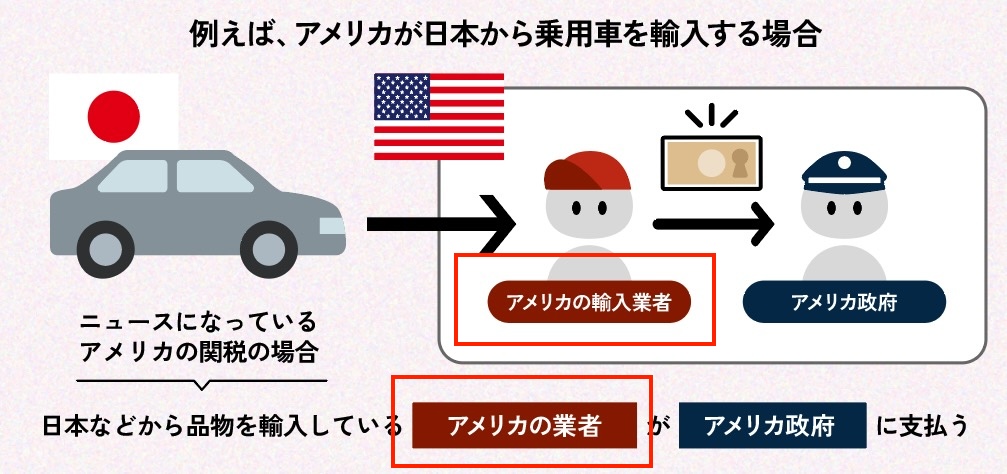

今回のインフォグラフィックでは「関税とはそもそもどういうものなのか」という基本的な仕組みのおさらいをしたかったので、

「(ニュースになっているアメリカの関税の場合)日本などから品物を輸入しているアメリカの輸入業者がアメリカ政府に支払うもの」

この部分を図解してぱっと見で伝わるようにしたいと考えました。ここは、AIが提供した「素材」を人間が「料理」するイメージですね。

ステップ3:ファクトチェックと改善(AI)

正直、AIがなくともここまでのインフォグラフィックは作成できたと思います。これまでのAIの使用用途は「効率化」の部分。ここからは「質を上げる」ためにAIを使います。

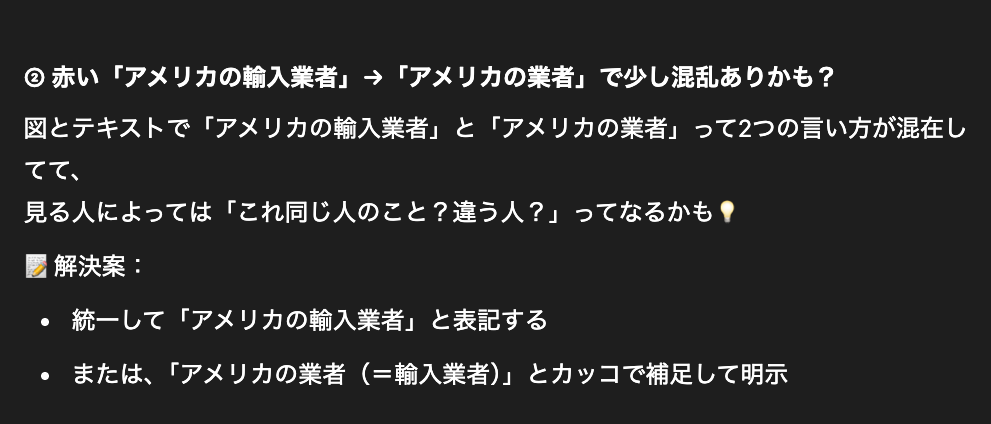

かなりざっくりとした指示でファクトチェックをお願いしてしまいましたが、これくらい適当な指示でもかなり的確にフィードバックを返してくれます。

フィードバックの内容として例えば、最初は以下のように「アメリカの輸入業者」という言葉と「アメリカの業者」と言うふたつの言葉を使っていました。

これは出典元がこのような言葉を使っていたため、そのまま使用した方が良いという判断でしたが、AIの言う通りたしかに同じ赤色で囲っているのであれば、同じ文言にすべきだと思い統一しました。

このようにちゃんと「同じ赤色で囲っているから、同じものを指している」という文脈を理解しているようです。

ずっとデザインに向き合っていると、そのデザインで見慣れてしまうため、ぱっと見の第三者の目線で考えられなくなってしまい、簡単なミスも見落としてしまいがちです。

このステップにより、ファクトチェックはもちろんケアレスミスを防ぐことができるため、より改善された分かりやすいインフォグラフィックへと仕上げることができます。

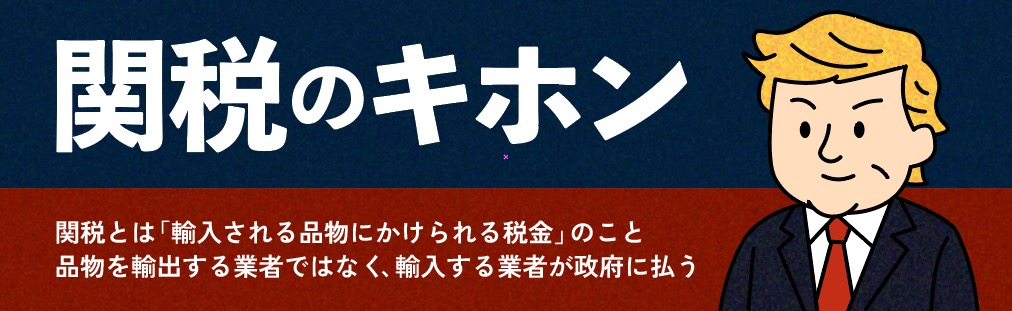

おまけ:イラスト生成も便利

今回、関税をテーマにしようと思ったのはアメリカのトランプさんの関税政策が話題となっていたからでした。そのため、アイキャッチ的にタイトルの横にトランプさんの似顔絵を描いてみることに。

ここでもAIの力を借りて「いつもの僕のイラストの絵柄でトランプさんを描くことできる?」と頼んでみたら、見事に僕の作風で似顔絵を描いてくれました。

そして、それをもとに自分で描き直してできたのが、タイトル部分にあるイラストです。

AI活用インフォグラフィック作成のメリットと注意点

ここまでAIを使ったインフォグラフィックの作り方を解説してきました。ここでメリットと注意点をまとめます。

メリット

- 時間短縮・効率化: 情報収集やラフ案作成までにかかる時間を大幅に削減

- アイデア創出支援: 自分だけでは思いつかない構成や表現のヒントが得られる

- 品質向上: ファクトチェック、誤字脱字のチェックや客観的なフィードバックにより、完成度を高められる

- 参入障壁の低下: デザインやリサーチのスキルに自信がない人でも、AIのサポートによりインフォグラフィック作成に挑戦しやすくなる

注意点

- 情報の正確性: AIが生成する情報の人間による確認は必須

- AIの限界: AIは創造性や深い文脈理解、微妙なニュアンスの表現は苦手。最終的な判断やクリエイティブな部分は人間が担う必要がある。

- 著作権・プライバシー: AIの学習データや生成物の著作権、入力する情報のプライバシーには十分注意が必要。AIの生成物は参考程度に、自分で制作するなど人間による創造的な工夫を入れる。

まとめ:AIと人間の協働で、より良いインフォグラフィックを

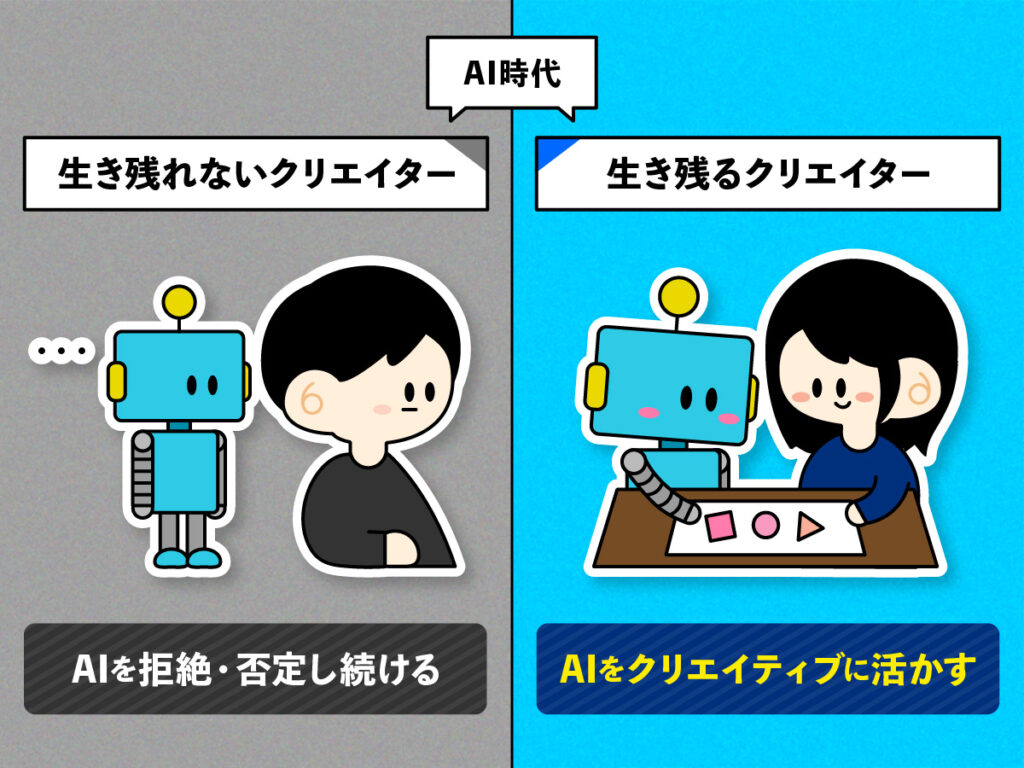

「AIによって仕事が奪われる」なんて言われていますがクリエイターとしてあるべき姿勢は「AIを活かしてより良いクリエイティブを生み出す」ことです。

そして自分自身AIを使い始めてから、AIはインフォグラフィック作成における強力なアシスタントになると感じています。AIを効果的に活用することで、作成プロセスを大幅に効率化し、質を高めることが可能になりました。

重要なのは、AIにすべてを任せるのではなく、AIを「賢い道具」として使いこなすこと。AIの得意なこと(高速な情報処理、パターン認識、提案)を任せ、人間は創造性、批判的思考、最終的な意思決定といった、人間にしかできない部分に注力する。このAIと人間の協働こそが、これからのインフォグラフィック作成のスタンダードになっていくでしょう。

ぜひ、今回紹介した3つのステップを参考に、AIを活用したインフォグラフィック作成に挑戦してみてください。きっと、これまで以上に効率的で質の高い情報発信が実現できるはずです。