デザインや図解を作っていると、「ここを強調したい!」って思う瞬間、ありますよね。

でも、いざやってみると「なんかうるさい」「目立たせたのに伝わらない」みたいなことも多い。

強調って、“ただ目立たせる”ことじゃなくて、“伝わるように導く”こと。

今回は、伝わる強調のためのデザインパターンを6つ紹介します。

「なぜそう見えるのか?」という理由までセットで覚えると、説得力のあるデザインにぐっと近づきます。

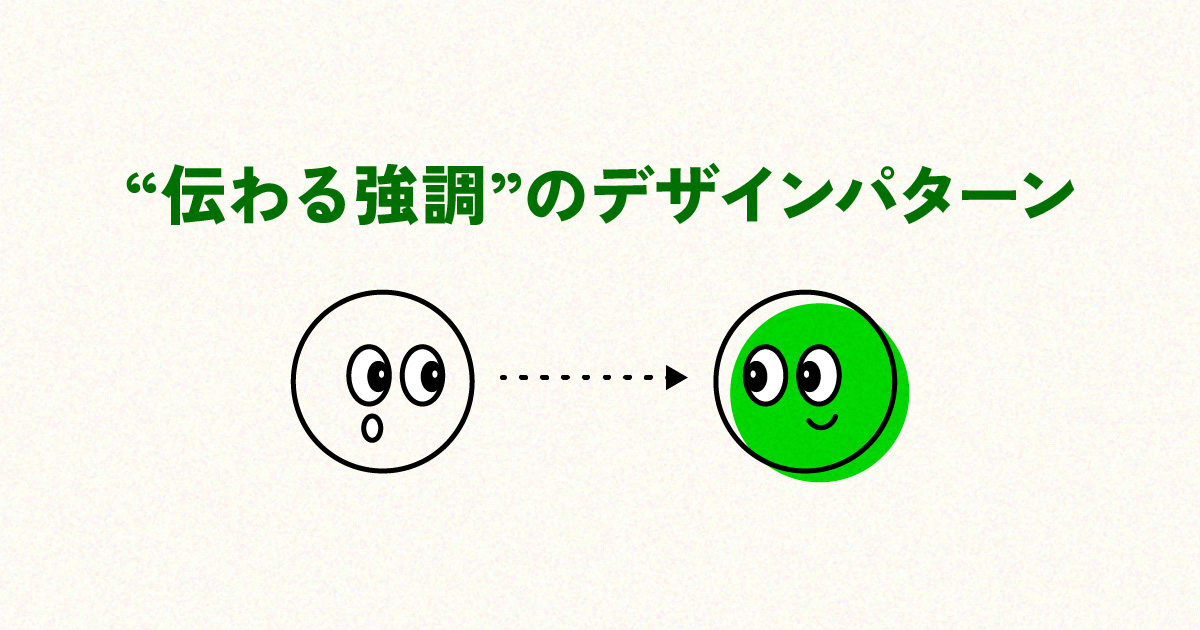

1. 文字サイズ|フォントサイズは“声の大きさ”

いちばん基本的で、いちばん効果的なのが「文字サイズ」。

フォントサイズは、いわば“声の大きさ”です。

伝えたい言葉を大きくすれば、それだけで自然と視線が集まります。ただし全部を大きくしてしまうと、どこが重要なのかわからなくなる。

大事なのは「強弱の差」をつけること。主役はしっかり大きく、説明は少し控えめに。それだけで読む順番が生まれ、テンポよく内容が伝わります。

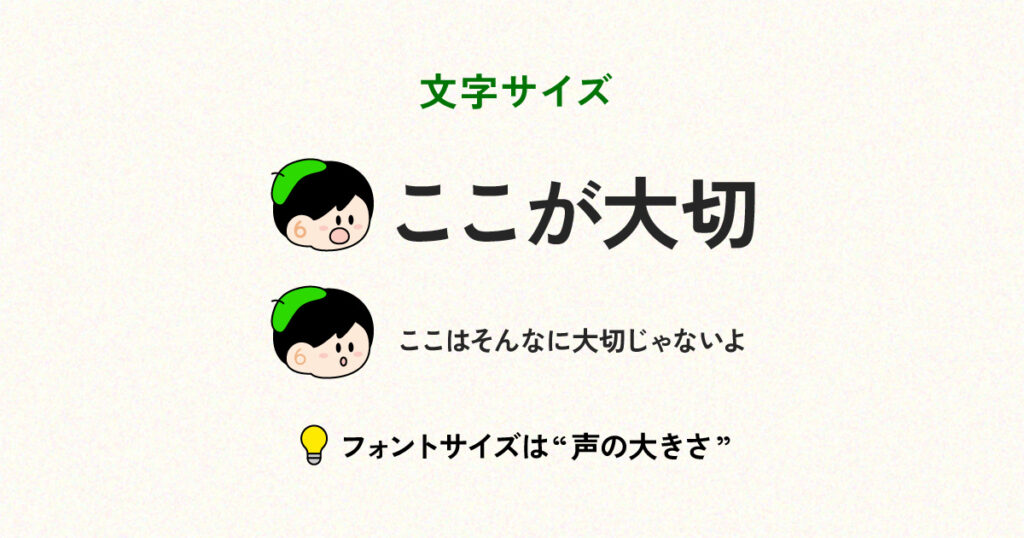

2. 背景色|色があると“そこ”を見ちゃう

背景に色をつけると、視覚的なコントラストが生まれて目立ちます。

白い紙の上に色があると、人の目は自然とそこへ引き寄せられるんです。

ただ、やりすぎ注意。目立つ色を何箇所にも使うと、「どこを見ればいいの?」と混乱してしまいます。

背景色で強調したいなら“1箇所だけ”に絞るのがコツ。白背景の中で色付きボックスが1つだけあると、そこが自然と浮き立ちます。

「注目してほしい部分」を明確に決めておくと、デザイン全体の説得力が増します。

3. マーカー風|“テストに出るとこ”を教えるように

黄色のマーカーのように、文字の後ろにラインを引くデザインも効果的です。

人の脳は“線を引かれた箇所=重要”と瞬時に判断します。

ただ、全部にマーカーを引いてしまうと逆効果。「ここも大事、あそこも大事」では、結局何も残りません。

本当に伝えたいキーワードだけに絞って使うと、視覚的なリズムが生まれます。

“テストに出るところだけ線を引く”イメージで使い分けてみましょう。

4. ミニ集中線|“ここを見て!”をビジュアルで伝える

漫画でもおなじみの「集中線」。

これを小さく・控えめに使うと、自然に視線を誘導できます。

線が集まる先に目が行くので、“見てほしい場所”を明確にできます。

ただし派手すぎる線を多用すると、デザイン全体が落ち着かなくなってしまうので注意。

おすすめは“ミニ集中線”。小さな線を3本くらい、伝えたい箇所の周囲に添えるだけで十分です。

ちょっとした演出で「視線の矢印」を作れるのが、この手法の強みです。

5. 吹き出し|自然と目がセリフへ向かう

吹き出しは、形そのものが“注目を集めるデザイン”です。

三角の先が「ここを読んで!」と示してくれるから、視線の流れが自然になります。

図解やスライドでは、「POINT!」「ここが大事!」など短い言葉を吹き出しに入れるのが効果的。

パッと見ただけで要点が伝わるうえに、親しみやすい印象にもなります。

シンプルな文章でも、吹き出しにするだけで“話しかけられている感”が出て、読むハードルが下がります。

6. 立体ボックス|“飛び出す”感で存在感アップ

最後は、影や奥行きをつけた「立体ボックス」。

平面的なデザインに比べて、存在感がグッと増します。

人の目は“奥行き”を感じるものに強く反応するので、ちょっとした影をつけるだけでも効果的です。

「浮いて見える」「押せそう」と思わせるだけで、重要度が伝わります。

デザイン全体に立体感をつける必要はありません。“ここだけは目立たせたい”という一点に絞って使うのがコツです。

強調デザインの落とし穴:「全部強調」は伝わらない

強調デザインでよくある失敗が「全部を目立たせようとする」こと。

けれど、すべてを強調すると結果的に何も伝わらなくなります。

強調とは、差をつくること。

「大事な部分を目立たせる」のではなく、「それ以外を抑える」ことでも、同じ効果が得られます。

つまり、“引き算の強調”こそがプロのデザイン。静と動のバランスを意識するだけで、全体の印象がぐっと洗練されます。

まとめ|“伝わる強調”は、見る人へのやさしさ

強調とは、見る人を迷わせないための工夫です。

「ここを読んでね」とそっと導くようなやさしさがあると、デザインはもっと伝わりやすくなります。

派手さではなく、意図のある強弱を。

どの手法を使うかより、「なぜその方法を選ぶのか」を意識することが大切です。

今日紹介した6つのパターンをうまく使い分けて、“見てもらえるデザイン”を作っていきましょう。

伝わる強調には、理由がある。そこを理解できると、デザインがぐっと説得力を持ちはじめます。